济慈诞辰230周年:他的诗歌世界是一部美的交响乐章

诗歌可以拓宽对世界的理解 #生活乐趣# #读书乐趣# #诗歌鉴赏#

今年10月31日,是约翰·济慈230周年诞辰。作为19世纪英国浪漫主义诗歌的璀璨群星之一,济慈与华兹华斯、柯尔律治、拜伦和雪莱共同构筑了那个时代诗歌的壮丽星图。虽然他的诗歌创作生涯仅有短暂的五年,却在这转瞬即逝的时光中攀登到了诗歌艺术的巅峰。

他游历于各类诗歌体裁之间,经历了数次诗风的嬗变,最终凝结出一系列闪耀着永恒光芒的杰作。他倾力创作的六首颂诗中,《夜莺颂》《希腊古翁颂》和《秋颂》已然成为世界诗歌史上罕见的瑰宝;他笔下的60余首十四行诗使他跻身英国浪漫主义诗人中最为卓越的十四行诗大师行列;他的叙事长诗《伊萨贝拉》《圣亚尼节前夕》和《拉米亚》则将诗性叙事推向了新的艺术高度。

即便是他未及完成的《海披里安》,也被拜伦誉为“诗风崇高肃穆,与埃斯库罗斯的悲剧比肩而立”。

在评析五位浪漫主义诗人的历史地位时,王佐良曾一语道破其精髓:“华兹华斯与柯尔律治开创了浪漫主义的先河,拜伦使这种诗学理念在全球范围内激起涟漪,雪莱则通过浪漫主义的棱镜前瞻性地审视着理想世界。然而,就其对传统诗艺的继承与对后世诗学的影响而言,诸君皆不及济慈之深远。”

济慈何以具备如此超验的诗学魔力?答案蕴藏在《希腊古翁颂》那极具哲学思辨性的诗句中:美即是真,真即是美。这一命题不仅是济慈诗学美学的核心理念,更是其整个艺术生涯的完美注脚。

对浪漫主义诗人而言,抵达“美”的彼岸或许并非难事。正如意大利美学大师克罗齐所言,语言本身即是一种艺术形式,语言学与美学实则同源同质。在黑格尔的美学体系中,诗歌被视为最高层级的艺术形式,是各类艺术形式的共同基质,而艺术处理的最高境界即是对美的彰显。

然而,“真”的追寻却往往困难重重,而要在艺术创作中实现“真”与“美”的辩证统一,更是难上加难。亚里士多德认为艺术源于对自然的模仿,而朱光潜则强调审美需要保持一定的距离。“真”与“美”仿佛永远徘徊在艺术天平的两端:过分倾向于“真”,贴近现实的观照,往往会导致“美”的失落;过度追求“美”,又容易使作品陷入晦涩抽象的困境。如何在“真”与“美”之间寻找平衡点,或者说如何实现“真”与“美”的有机融合,成为济慈在其短暂却辉煌的诗歌创作生涯中不断探索的终极命题。

他毕生致力于用诗歌最美的形式来表达最真实的情感体验。

美的辩证:济慈诗学的形式探索

济慈的诗歌世界是一个美的交响乐章。

在《恩狄米翁》的开篇,他以近乎宣言式的诗句昭示:“美的事物是一种永恒的愉悦”;在《海披里安》中,他借老海神之口道出美学真谛:“美即是力量的最高显现,此乃永恒法则”。他在《希腊古翁颂》中为古希腊陶罐勾勒出一幅极致唯美的静物画卷:“啊,雅典的形制!臻于完美的仪态!身躯之上镌刻着少女与男子的群像,枝条婆娑,绿草如茵;你啊,沉默的形态!以永恒的冷峻让我们超越尘世思虑”。济慈曾亲手绘制过一幅古代陶罐的速写,其上的图案与这首颂诗中描绘的意象遥相呼应,形成了诗与画的双重美学对话。

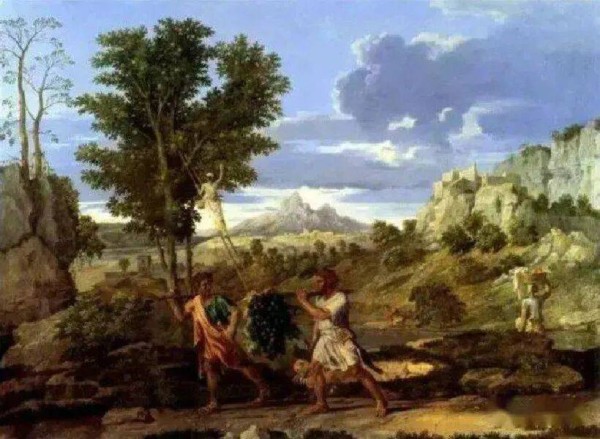

尼古拉·普桑《秋天,或希望之乡得葡萄》

英伦大地的最美风景在于其乡村图景,而英国乡村的最极致时刻莫过于金秋时节。1819年9月的一个安息日午后,济慈漫步于秋光中,被那种特有的温煦氛围所打动,遂凝神沉思,创作出了颂诗中的不朽杰作《秋颂》。诗中描绘的景象——“挂满果实的藤蔓攀附茅舍”,亦或“蜜蜂沉醉于永驻的暖意”,乃至“你慵懒地倚坐于谷仓地面,任由秀发在扬谷的微风中轻舞”,再到“当层叠的晚霞为渐暗的天际镀上一层玫瑰色晕”,这些看似寻常的意象,若是孤立观之或许平淡无奇,然而当它们被诗人的艺术灵感串联在一起,却构成了英国文学史上最为瑰丽的秋色画卷。

《秋颂》的艺术成就更在于其“画中有画”的独特美学构造。济慈巧妙地将16世纪意大利画家朱利略·罗马诺的《赛姬在谷物中酣睡》以及17世纪法国巴洛克大师尼古拉·普桑的《夏天,或路得与波阿斯》与《秋天,或希望之乡得葡萄》等名作的视觉元素植入诗中,形成了跨越时空的艺术对话。济慈的诗歌创作从一开始就与绘画艺术形成深刻的互文性关联,他在与海登、舍温等画家的交往中不断提升自己的视觉艺术鉴赏能力,试图借助绘画的视觉表现力来弥补语言表达的局限。正是在这种潜移默化的艺术渗透中,济慈的诗作自然而然地融入了丰富的绘画艺术美感。

济慈诗歌的艺术魅力不仅体现在其视觉意象的丰富性上,更在于其独特的音乐性构建。正如郭沫若所言,“诗的生命在于其内在的音乐精神”。在《夜莺颂》中,夜莺的天籁之音化作一曲超越时空的永恒咏叹调,“你尽情放声,为盛夏谱写华章”。这婉转动人的歌声穿越历史长河,“这曾在远古时代打动帝王与牧者心弦的歌声”,不仅如此,“这天籁之音更曾令无数倚窗人沉醉其中”。当歌声渐行渐远,诗人陷入一种介于清醒与梦幻之间的诗性玄思:“我是在现实的清醒中,抑或在诗意的酣眠里?1995年英国文学界的一项调查将《夜莺颂》列入“最受欢迎诗作前十”,这一认可印证了济慈诗歌艺术的永恒魅力。

存在的真谛:济慈诗歌的本体追寻

如果说济慈诗歌中的图画意象与音乐性构成了其形式美学的外在表征,那么他作品中所蕴含的最真挚的情感则构成了其内在的本质之美。这些真实情感之所以能够打动历代读者,正是因为它们触及了人类心灵最为本质的共同体验。这也印证了黑格尔关于诗歌永恒性的美学论断——诗歌的永恒魅力源于其对人类普遍精神的艺术呈现。

在济慈的诗歌世界里,最为动人的情感之一是对理想的执着追寻。他并非出身于文化世家,父亲不过是伦敦一家马厩的管理者;他未能完成系统的学术训练,15岁便被迫离开校园,成为一名药剂师学徒。直到20岁,他才不顾监护人的反对,毅然选择了诗歌创作的艺术道路。

天才之所以称之为天才,正在于其超越环境束缚、创造艺术奇迹的非凡意志力。对济慈而言,诗歌是超越一切世俗价值的终极追求。他在致乔治的书信中坦言,倘若不能成就一位真正的诗人,他宁愿放弃生命本身。在创作长达四千行的诗歌史诗《恩狄米翁》之前,他曾向友人倾吐心声:“我发现没有诗歌便无法存活——没有永恒的诗篇,半日也难以为继,遑论一天”。

济慈对诗歌的虔诚与热望在《睡与诗》中得到了最为深刻的艺术表达:“啊,诗神!为了你我执笔疾书,纵然我尚未跻身你那浩瀚天国的光荣居民之列——难道我不该在某座巍峨山巅跪倒,直至感受到周身被一道炽热的光华环绕,让你的语言在我身上萦绕不去?”深知自己踏上诗路已晚,他愈发珍惜每一个可以创作的瞬间。他希冀一周能够延展为一个时代,短暂的岁月可以延长为千年万载。他向上苍祈求:“啊! 赐予我十年光阴吧! 我定能在诗中超越自我,完成伟业,遵从灵魂的指引。”虽然上天未能应允他十年的祈愿,但他依然在诗歌中开辟了属于自己的艺术王国,将短暂的光阴淬炼成永恒的黄金。“诗坛巨匠的神来之笔永远是滋养我幻想的养料,或质朴或崇高的诗章,令我陷入深邃的思索与吟咏”。

济慈诗歌中最为动人的另一重真实,是平凡生命在困境中展现的非凡坚韧。他的人生轨迹从未平坦——八岁丧父,14岁丧母,15岁被迫离开校园的庇护。外祖母遗赠的八千英镑本可改善其境遇,却因无休止的法律纠纷而成为虚悬的希望,直至他23岁因肺疾离世,这笔遗产都未能真正落入他手。在济慈短暂的生命历程中,物质的匮乏如影随形,病痛的折磨挥之不去。然而,正是在这样的困境中,他保持着罕见的生命乐观与精神坚韧。

早在求学时期,济慈就养成了一个独特的习惯,无论身处何方,他总是选择靠窗而坐,向外凝望远方。这个习惯为他赢得了同窗们亲切的称呼——“窗边的济慈”。这一极具象征意味的意象被他完整地保留在了处女作中。在济慈的艺术视野中,“啊,孤独!若我与你注定相伴,愿不是在叠架的灰楼之中;请与我一同攀登陡峰,立于大自然的瞭望台上”。在给兄妹的书信中,他更是以超然的笔触描绘独处的幸福:“我写下这些文字,是想让你们明白,我亦拥有属于自己的至高愉悦。纵然我选择独居,却从未感到孤寂。你们看,这其中毫无怨愤之气。人能拥有多少幸福,我便感受着多少欢愉”。

然而,最令济慈备受煎熬的,并非生活的困顿,而是在他倾尽心血的诗歌创作领域所遭遇的重创。

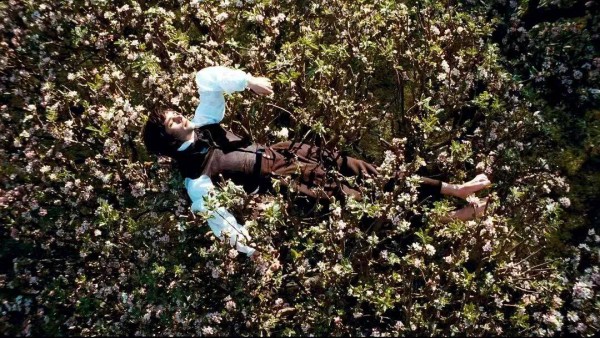

以诗人济慈故事为原型的电影《明亮的星》剧照

在19世纪初期,文学期刊作为影响公众舆论的重要媒介,往往能决定一位作家的命运。作为一位具有革新诗风倾向的年轻浪漫主义诗人,济慈的创作遭到了《布莱克伍德》和《季度评论》等刊物的猛烈抨击。《布莱克伍德》在1817-1818年间连续发表四篇文章,指控济慈的诗作“粗鄙不堪”,甚至认为他染上了“写诗疯狂症'的时代顽疾”。在发表《诗集》之后又推出《恩狄米翁》,在编辑部看来这更证实了济慈已“病入膏肓”。《季度评论》则认为,济慈的作品完全缺乏可以自证的理念,其笔下尽是毫无逻辑的胡言乱语,不过是为写作而写作,在获得亨特的赞誉后更是表现出疯狂的创作状态。由于《季度评论》拥有更大的发行量与读者群,其对济慈持续的恶意抨击造成了更为持久的负面影响,直接导致他肺部血管破裂,肺痨迅速发作并加剧恶化。正如雪莱后来所言,济慈宛如“一朵娇嫩的花朵在布满蛆虫的土壤中凋零”。

面对如此严苛的诋毁与摧残,济慈却展现出罕见的从容与超然。在致友人的信札中,他写道:“一个人对抽象之美的挚爱会让其成为自己作品最严厉的批评者,赞誉或诽谤对这样的人而言不过是昙花一现的涟漪”。在《致查特顿》中,他以近乎预言的笔触写道:“超越了忘恩负义的尘世与人间的忧愁,大地上仍有善良之人珍视你的芳名,不让其受损,以真挚的泪水浇灌你身后的美誉”。

在美与真的辩证统一中,济慈最终如他在《夜莺颂》中所预言的那般,“在这午夜时分,,详地向世人告别”。济慈的生命历程无疑是一部令人扼腕的悲剧:天才的早逝是悲剧,与芳妮注定无法圆满的爱情是悲剧,宏篇巨制《海披里安》的未竟亦是悲剧。然而,正是在这些接连上演的悲剧性时刻中,济慈的艺术创作获得了最为深刻的情感升华。正如尼采所洞察的,悲剧具有净化不良情绪、激发正面精神的双重功能,并在这种陶冶与宣泄的过程中完成情感的升华。

以诗人济慈故事为原型的电影《明亮的星》剧照

济慈的遗体长眠于罗马奥理安城墙外的新教公墓,墓碑上镌刻着他亲笔所书的墓志铭:“此地长眠者,声名水上书”。后世学者对这则墓志铭中“声名”究竟是“书于水上”还是“以水书写”尚存争议,但无论作何解读,这两句诗行都为济慈的离世增添了一层落花逐水的诗意隽永,让他的艺术生命在静水深流中不断获得新生。

在浪漫主义诗坛的星空下,济慈的诗歌艺术不断焕发新的生机。当济慈离世的消息传来,雪莱悲痛欲绝,相继创作了《哀济慈(残稿)》和《阿多尼:挽等诗的已故作者约翰·济慈》。在雪莱的艺术视野中,“他活着,他醒着,死去的只是死神本身,他已与自然融为一体,在她所有的乐章里,从那雷霆的呻吟直至夜晚,甜美的鸟鸣中都能听见他的呼吸”。雪莱的《阿多尼》标志着济慈从一位无名诗人蜕变为文学巨擘的重要转折。桂冠诗人丁尼生更是深深沉浸在济慈诗歌的艺术世界中,对其所有诗作都怀有由衷的赞赏,他毫不犹豫地宣称济慈是19世纪最为伟大的诗人。在丁尼生的推崇下,济慈的诗歌获得了更为广泛的读者认可,其作品多次重版印行,在公共文化领域产生了深远的影响。

超越时空:济慈诗学的现代性阐释

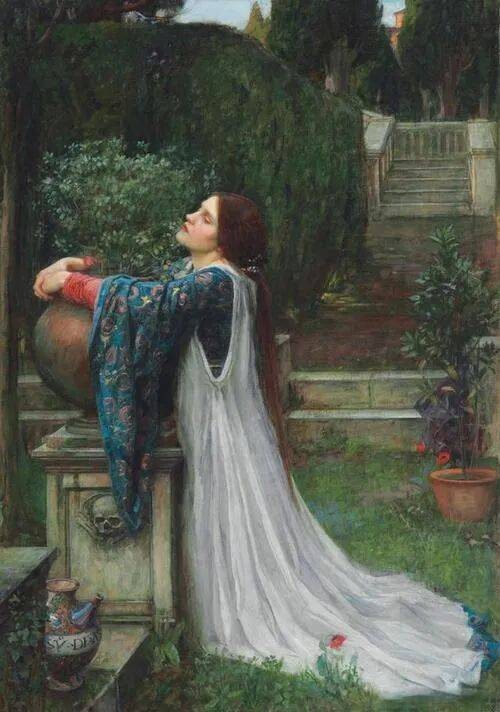

济慈的艺术生命在前拉斐尔派的画布上获得了新的表达形式。以济慈诗歌为灵感源泉的绘画创作成为其艺术事业的重要转折点,画作延续了诗歌的生命力,画家们则扩展了诗人的影响版图。1848年兴起的英国前拉斐尔派画家群以济慈诗作为主题进行了大量的艺术创作,其代表作《伊莎贝拉》先后被米莱斯转化为《罗兰佐和伊莎贝尔》,继而被亨特演绎为《伊莎贝拉和罗勒罐》。济慈的诗歌文本与前拉斐尔派的绘画文本之间形成了丰富的互文性对话,极大地拓展了其艺术影响的维度。

《伊莎贝拉和罗勒罐》

在跨文化的语境中,济慈的诗歌艺术不断焕发新的生机。如果说英国是济慈的生命原点,意大利是其精神家园,那么美国则成为了当代济慈研究的学术中心。济慈成为美国作家们效仿的典范之一,是美国作家群像中最为理想化的艺术家形象。时至今日,美国已然发展成为全球最大的济慈研究资料中心,他们将济慈视为扎根于本土的诗人。

济慈的诗歌艺术也通过翻译的桥梁在中国文化土壤中生根发芽。学界普遍认为,徐志摩是最早将济慈诗作引入中国的文学先驱,这位被誉为“新月下的夜莺”的诗人,在英国19世纪浪漫主义诗歌的滋养下,毅然抛却父亲期望其从事银行业的世俗期许,自1921年开始了新诗创作的艺术历程。济慈对徐志摩艺术追求的深刻影响,由此可见一斑。新月派另一位代表诗人闻一多在《艺术的忠臣》中对济慈作了最为崇高的艺术评价:“其中只有济慈一人,宛如群龙环绕的一颗火珠,其光芒超越一切珠玉。诗人中的诗人啊!”从1922年至今的百年光阴里,共有92位译者为济慈诗歌的中国传播作贡献,翻译了80余首作品。在济慈的诗歌创作中,《夜莺颂》成为迄今为止在中国获得最多译者青睐的作品。正如傅东华所言,《夜莺颂》是对美的永恒性最为透彻的艺术宣言,是对感知之美最为崇高的诗意礼赞。济慈的诗歌是“不受任何羁绊也无需任何依傍的纯粹艺术”。

南宋诗论家杨万里曾言:“善诗者去词。然则尚其意而已矣。曰:善诗者去意,则诗安在乎?曰,去词去意,而诗有在矣”。当诗歌超越了词与意的表层束缚而依然能够流传不衰,这正是因为对真正的诗歌艺术而言,无论是以聆听还是阅读的方式来接受作品,都不会影响其本质;诗歌可以从一种语言转译为另一种语言,尽管音韵发生变化,但其艺术价值却永远不会因此受损。

济慈诗歌价值经久不衰的根本原因,在于其以美的充盈震撼读者心灵,而读者之所以被深深打动,正是因为自己最崇高的思想在其中得到了最精准的艺术表达。正如德国浪漫主义理论家所言:“当文字符号如同优美的象形图案般呈现时,精神的本质便被真切地感知,宛如不朽的心灵相通的神秘符号”。

以诗人济慈故事为原型的电影《明亮的星》剧照

济慈的生命轨迹,犹如一颗划过夜空的流星,虽然短暂却光芒四射。正如他在《诗人颂》中所吟诵的:“歌咏激情与欢愉的诗人啊,你们在尘世留下了永恒的灵魂!你们的精神亦在天国永驻,在崭新的世界里过着双重的生命!”

这样的艺术传承与永恒价值的探讨,不仅深化了对济慈诗歌艺术的理解,也为我们思考艺术的本质与永恒性提供了独特的视角。在“真”与“美”的永恒对话中,济慈的诗歌艺术超越了时空的界限,在不同的文化语境中不断焕发新的生机。

网址:济慈诞辰230周年:他的诗歌世界是一部美的交响乐章 https://klqsh.com/news/view/272499

相关内容

济慈诞辰230周年:他的诗歌世界是一部美的交响乐章经典重现 中央歌剧院奏响拉威尔诞辰150周年交响乐章

纪念周信芳诞辰130周年 《品戏读城》寻访大师故里

无锡民族乐团举行纪念刘天华诞辰130周年音乐会,发布新音乐季

中国交响乐团发布新乐季,2026年将迎来成立70周年

李立诞辰一百周年特展亮相长沙美术馆

今天是巴金诞辰120周年!这10件事,了解他的一生

“夏衍的精神遗产与当代价值”——纪念夏衍先生诞辰125周年座谈会举行

千年诗乐共潮生!民族交响诗重构《春江花月夜》的古今对话

四川交响乐团《黄河》交响合唱音乐会在蓉上演