公认口碑爆棚的3部悬疑片,好评如潮看点十足,你看过几部呢?

分享你看过的最好看的科幻书籍——《三体》,想象力十足。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #读书分享乐趣# #电影书籍点评#

《公认零差评的3部悬疑电影:真相越埋越深的故事》

夜色里风把寻子启事吹得七零八落,一顶超人面具孤零零挂在院墙上,泥土里埋着说不清的秘密。

这样的画面往往让人起鸡皮疙瘩,但影视里正是靠这种生活里的灰色把人心撕开,留下伤口让观众不断摸索。

小编在多个影迷群里看到争论,这几部片子一提就没人能平静——有人说看完沉默了,有人说少数镜头看到内心发麻。

文章将沿着那几条线索走一遭,把原文里提到的细节梳理出来,换个视角讲给没看过的人听,也和看过的朋友一起回顾让人难忘的桥段。

第一部电影把乡镇里的冷暴力拍得像刑侦现场,日常的世界被一件件小事侵蚀。

老板家的孩子把真空包装的羊肉往绞肉机里送,镜头里血色和塑料袋滑动在一块儿,那一刻观众不是在看暴力,观众在看龌龊的贪念怎么把人推进毁灭里。

屠夫家的儿子喝着被污染的井水,镜头只给了他一口又一口的动作,讲明白的台词少得可怜,可那种沉重像块石头压胸口。

眼睛被戳瞎,邻乡的人竟然护着施暴者;舌头被咬断,律师被动摇了声音。

故事里正义不像平日想的那样站在那儿等候,它在电视里、在收音机里,只有影像给出半点安慰。

标志性的物件像寻子告示和超人面具,前者随风飘,这不是单纯的失踪,像是一张张无法回家的邀请函;后者像个笑话,孩子把英雄戴在头上,可英雄的眼睛却看不清这片土地的丑陋。

这样的处理手法把现实拍成一出无声的控诉,观众看着看着就忘了呼吸。

观众在聊这片时常常互相打趣。

一位影迷说:“这片狠得不讲理,像村里那摊旧菜,明明坏了还要往锅里扔。”另一位回道:“哪儿狠你不懂,要是你爸妈丢了孩子,你还能笑得出来?”两句调侃里带着沉甸甸的共鸣。

导演不靠大场面取胜,靠的是一个小镇上的每个人都在做选择的样子,镜头贴得近,人皮下的血肉被看得清清楚楚。

这种写法在现实题材里常见,但要做到让人心甘情愿接受那份难受,需要演员把每个微表情撑住。

看过的人会记得几个静默的脸,比任何台词都更有冲击力。

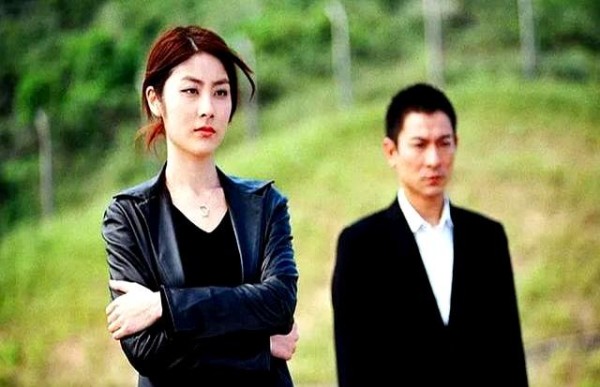

第二部电影从黑暗世界里掏出伦理的试金石,用卧底和下线之间的拉扯让观众看清人怎么被境遇磨成灰。

海报上的人物像是预示:脸上都是生活的刻痕,目光里藏着算计。

卡司阵容厚重,刘德华、吴彦祖、古天乐、张静初、袁咏仪这样的名字出现在一部片里,本来就让人期待。

刘德华饰演的角色在家庭里有暖有软,会疼爱老婆、为女儿的叛逆操心,也会鼓励亲戚去追求幸福,可一旦回到黑色生意,他的面孔就变成算计机器,放弃同情只为把利润最大化,这种双面人的设定把观众拉得很近,喜欢拆人物的影迷会把他的每一句话放大检验。

导演用的是香港那套老练的叙事方式,紧张但不浮躁,节奏把控让卧底的心理战呈现出每天都在堆积的疲惫。

电影里最迷人的部分不是枪火,是那些看似无关紧要的小动作:酒杯敲桌声、车窗外的雨点、握拳的瞬间。

这样的细节让演技成为故事的主轴。

演员们凭着眼神和呼吸把伦理题材拉扯得有血有肉,观众在看戏的同时也在做道德算术题:为了一个更大的胜利,放弃多少良知才划算?

台词不需要煽情,人物本身就足够说明问题。

影迷在社交平台上讨论最多的是哪一刻能把人心往下拉,很多留言里会提到家庭戏和黑帮戏的对比,家庭里的温暖反差更能显出残酷行业的无情。

第三部的叙事像迷宫层层嵌套,保险柜里的一组照片成了关键,资料把人物网织得更紧。

保龄球馆的保险箱一开,发现的照片证明了杨锦荣和内地黑道商人沈澄的来往,剧情因此多出几分阴冷气息。

刘建明看见这些线索后意识到自己手里有了筹码,观众随之进入一场心理博弈:到底谁在摆谁?

杨锦荣的安排像是在下棋,他的每一步都有目的,就是引刘建明走入圈套,这种策划型的剧情让影片充满反转感。

人物与人物之间的信任总是短命的,人在黑白边缘游走,什么是真实,什么是设下的陷阱,分不清楚那才有看头。

看过的人会拿几处关键桥段反复琢磨,从保险柜的钥匙到照片的排列,导演用物证把悬念推向下一段。

配角并不是背景板,他们的存在像齿轮一样推动主线,某个看似不起眼的对话往往就是翻盘的起点。

观影时如果多留心证据和人物细节,回头再看会发现叙事其实早就埋好了伏笔,影片擅长让观众在惊讶后回头对号入座,这种闭环式的安排是经典犯罪片爱用的把戏,但能做到让人不厌其烦需要编剧在人物动机上做足功夫。

三部作品之所以能在影迷圈里堪称口碑无差评,除了剧情设置扎实,还有一个共同点是它们都不把观众当傻子。

电影里的人性常常偏灰,善恶之间没有清晰界定,观众被迫面对一些不舒服的事实。

那些小道具、小动作、无声的镜头,都是导演讲故事的语汇。

社会背景也给了这些故事重量,农村的污染、城市里的毒品网络、权力与金钱的博弈,都是现实里真实存在的问题。

把现实的残酷搬上银幕,有的影片选择直白宣泄,有的选择冷静呈现,冷静的那种更让观众在脑子里打结。

影迷社群里的讨论有时会变成轻松的互相调侃。

一位老影迷在群里发了个聊天气泡模仿对话:“甲:那超人面具啥意思?乙:那是良心的讽刺,面具放你脸上你还当英雄呢。”大家笑着点了个赞,底下还跟着几句“这句太形象了”。

这些日常的调侃里藏着真心话:电影能让人说出心里的话,这就是艺术的价值。

从影评和观众反馈看,这三片的共同魅力还在于导演和演员都愿意把镜头贴得足够近,细节成了判断人物的主工具。

许多影迷在看完后不会立刻离开影院,大家会在楼下或者线上聊上好久,讨论哪句台词像针扎心,哪个镜头像镜子照出自己。

社交媒体上常有热帖把某句台词截成海报,有的影评人写文章分析人物心理轨迹,普通观众会在留言里写下自己的回忆,电影在他们心里触发了私人经历,这就让口碑自然传开。

讨论这些作品,也可以从电影传统和地域文化里找到线索。

香港与内地的犯罪电影有长期交流,香港片讲节奏和人情,内地的现实题材偏向于社会批判,三部片子不同程度地吸收了两地的风格。

观众在看时会感到既熟悉又新鲜,因为导演们把传统元素拿来重组,既有老派的故事骨架,又用当代视角补足细节。

这种处理让电影既能吸引硬核影迷,也能让普通观众找到共鸣之处。

幕后工作和选景也为故事增色。

乡村和城镇的拍摄地往往选得像真实的生活镜像,摄影师用灰调的色彩把气氛压下来,配乐不多但每一次出现都恰到好处。

演员准备时可能做了大量走访和观察,把角色的行为和小动作积累起来放进镜头,观众才会感觉这些人不是被写出来的,而是活生生走到屏幕上的邻居或对门的酒肉朋友。

演员在表现负面情绪时不会夸张,压抑的演法比爆发更有力气,这一点常常赢得专业影评人的称赞。

这些影片在上映期间在网络上也引发了不同声音。

有影迷在播放平台里开了长评,有观众做了对比剪辑,把相似桥段放在一起讨论。

部分影评文章从伦理学角度切入,讨论电影对道德判断的呈现方式,学界有人把这些影片作为社会问题教育的素材来讲课堂。

公众讨论不只是围绕剧情反转,更多是在讨论人性的边界在哪儿、在极端情境里人会作何选择。

这样的话题让电影的影响力延伸出影院,进入到生活日常对话里。

对新观众来说,掌握一些观影小贴士能更好体会导演的用意。

看这类片子要留心眼神、沉默和道具,这些通常比台词更能透露真相。

回看影片时建议从时间线把线索串联,找出导演故意模糊的地方,那些空白往往是剧情的核。

群聊里有人提议组织观影会,边看边暂停讨论各自的猜测,这种互动式的观看能把体验放大,让人更投入。

对演员和制作团队来说,承担这类题材意味着压力与荣耀并存。

选戏、对角色的伦理定位、与导演对话,都是让作品更真实的过程。

影评人常说好剧本是演员的矿,演员把矿挖出来磨成珠。

用接地气的语言来讲,演员就是把生活里看不见的细节搬上台面,让观众心甘情愿地跟着他们走。

回到开头那张被风吹皱的寻子启事,和那顶被丢弃的超人面具。

它们都是电影里重复出现的符号,像线头一样把不同的故事缝到一起。

观众在屏幕前看到这些物件,心里会自动接上一串场景,那种连贯感是电影想要的共鸣。

小编想把问题再抛给读者:什么时候你看到一个道具就知道后面要发生什么?

哪一幕让你看完后久久说不出话?

把你记得最深的镜头在评论里写出来,大家一起数一数谁的记忆最能把电影说得活。

电影的魅力在于把未说完的事放到观众手里,让每个人补完那段。

看过这些影片的朋友会有不同的答案,可能是沉默,也可能是愤怒,更多人选择在群里互相讲述,把各自的恐惧和希望说出来。

这些声音比任何专业评论更真切。

电影本来就是把社会问题拿到公众面前讨论的手段,像这些口碑佳作,会把问题拷进人心,让观众在日常里也带着一点问号行走。

你的心里藏着哪一部?

那一幕会不会在夜里突然冒出来,让你重新想起那些被埋在泥土里的真相?

欢迎在评论区把你的片单和那一句让你沉默的台词写出来,大家一起把这些故事继续说下去。

举报/反馈

网址:公认口碑爆棚的3部悬疑片,好评如潮看点十足,你看过几部呢? https://klqsh.com/news/view/277908

相关内容

口碑爆棚!深度书评网站推荐:不容错过的十部华语小说口碑爆棚!2025豆瓣10部高分好评国产剧!

全球公认最好看的十部电影,你看过几部?哪部让你至今难忘?

2025年好评率高的电视剧推荐:看看哪部你看过?

分享4部不容错过的电视剧,好评如潮值得熬夜追,你看过几部?

“播前不被看好,播后好评如潮”的5部剧,我保证你至少看过一半

“观众都在追,且好评如潮”的五部剧,你追过哪几部?

盘点4部高分美剧,每一部都是经典,你看过几部呢?

十大悬疑剧推荐,深入解析各部剧集亮点

最好看的10部悬疑推理动漫,烧脑反转不断,你看懂了几部?