艺雀艺术史论|《艺术概论》第一章 艺术本质论

阅读艺术相关的书籍或文章,深入了解艺术的历史、理论和批评。 #生活乐趣# #艺术#

对于“艺术是什么”这个问题在不同哲学体系下有不同的解释,也是千百年来许多艺术家、理论家、思想家不懈探求的一个问题。而王宏建版本的《艺术概论》则是在马克思哲学体系下对其进行了全面分析,试图给予一个多角度、多层面的回答。要学好艺术本质论的关键不在于对书本上的每一句话去细究,而是理解理论建立基于怎样的立场,整体的理论框架是什么样子,掌握好这两点将解决艺术概论的很多问题。第一章的内容在考试中直接考到的情况并不是太多,但第一章作为原理性知识较多的章节为后几章起到了重要的铺垫作用,这也是为什么一直强调艺术本质论非常重要的原因。

艺术的社会本质

要回答“艺术是什么”这个问题,首先宏观地确定艺术在社会历史中的位置,把它看做是一种社会现象、历史现象,看做是一种特殊的意识形态和特殊的生产形态,看做是社会生活在艺术家头脑中能动的审美的反映的产物。艺术反映现实生活,现实的社会生活是艺术创作的惟一源泉,这句话表明了艺术与社会生活的基本关系,也是整本书会反反复复的一句话,因为很多原理的提出根源就是从艺术与社会生活的关系出发的,当然这一句话也鲜明地表示了《艺术概论》的立场是基于辩证唯物主义,批判了历史中一些主观唯心主义与客观唯心主义观点。

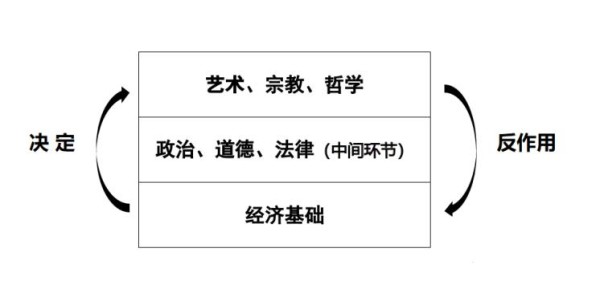

我们在学习第一章的时候需要掌握好图1的重要信息:第一,政治、法律、哲学、宗教、宗教、文学、艺术等各种形式的社会意识都是经济基础的反映,都决定于经济基础;第二,它们反过来又对经济基础发生影响,即反作用于经济基础;第三,各种形式的社会意识形态之间又是相互影响、相互作用的。

这段话看似是中学政治课本就已学过的知识,很多同学只是当做一条“公式”、一条“定律”去背,没有揣摩它的内在逻辑和作用。在本节内容中这段话的后文基本上都围绕这三句话展开,实际上这三句话在书本中起着核心作用,不仅在本节内容,后几章的重要知识点的根源都可以追溯到这几句话,也就是图1所示的框架。

看懂这个图,就可以明白艺术作为一种意识形态和其他意识形态一样被经济基础所决定,也可以反作用于经济基础,这是艺术与其他意识形态的共性。看懂这个图,也可以明白为什么“艺术是一种特殊的意识形态”,艺术、宗教、哲学与政治、道德、法律等意识形态到经济基础的“距离”并不相等,每种意识形态都有各自的特点,在这里将艺术、宗教、哲学视为更远离经济基础,“高高悬浮于空中”的意识形态。社会本质这一节内容中主要对艺术与政治和道德的区别从“距离”作了区分,但还要对艺术进一步认识,就要从它自身的本质特征——认识本质、审美本质再对其与宗教和哲学作区分,才能真正明白艺术的“特殊性”究竟为何,也就明白了“何为艺术”。

艺术的认识本质

艺术以它特有的方式“掌握”(认识)世界,即它不同于宗教用“佛”“上帝”等虚幻的观念来认识世界,也不同于哲学用理论的方式来认识世界,艺术认识世界、反映社会生活的方式是运用形象进行的创造性想象活动。

形象性是艺术的基本特征,没有具体可感的形象就没有艺术,失掉形象性这一基本特征的作品也不能称为文艺作品。艺术形象时感性与理性的统一,主观与客观的统一,同时也是再现与表现的统一。Ps:艺术的形象性还有一个特别重要的知识点——艺术典型,典型形象实际上与艺术形象是包含关系,所有艺术作品都是艺术形象,但只有特别成功、优秀的作品才有可能称之为典型形象,典型的特征在这里不再赘述,搞清楚了这一层其实这个知识点就特别简单了。

这样一来,通过在上层建筑中的地位与掌握、认识世界的方式这两方面就将艺术与上层建筑中其他意识形态进行了基本的区分,但这种区分还不够彻底,既具备社会本质又具备认识本质的事物还是很多,不能仅通过这两点就确定一件事物是艺术。艺术真正的核心本质在于它的审美性。这一节内容中艺术的形象性特征与典型形象是考试中比较常考的知识点,需要重点掌握。

艺术的审美本质

审美的问题是贯穿在整个艺术理论中的核心问题,艺术的认识是审美认识,艺术的创造是审美创造,艺术的欣赏是审美欣赏,可以说,审美是艺术区别于其他社会事物的根本性质。

艺术反映现实美,现实中美的事物或事物的美是艺术的有力根据或根源。这同我们在前面反复说过的,艺术反映现实生活,现实的社会生活是艺术创作的惟一源泉,意思大致上是一样的。(这句话又出现了看到了吗,建议反复背诵)当然,现实中有些不美的事物或丑的事物,也可以成为艺术创作的根据,反映到艺术中来,经艺术家审美意识的加工改造而成为艺术作品的艺术美。

除此之外,艺术与美还有一层重要的关系,即艺术本身也是审美对象。因为艺术作品一旦创作完成,它就成为一件物态化了的社会文化财富,成为欣赏者即观众的审美对象。这句话的内在逻辑需要重点掌握,它涵盖了很多重要信息:“物态化”是指作品用一定的物质材料作为媒介拥有了“客观属性”,艺术创作本身源于艺术家的审美活动,但欣赏者面对艺术作品时又构成了新的审美活动,审美对象即艺术作品。

而美感的产生,构成了第三节内容中重要的逻辑线索。在《艺术概论》中,美是艺术作品的客观属性,它不会因人的主观意志而改变,只会因为符不符合审美主体的审美观念而导致美感的产生与否。如果一件作品符合我们的审美观念,我们便会觉得它是美的,从这件作品中获得美的感受与感动,这便是美感;反之变觉得不美,也不会产生美感,但这不能就说明这件作品是不美的,而是可能需要审美主体提升相应的审美经验、审美素养,才能了解它的美。 艺术的一般审美特征包括实践性、合目的性与合规律性、形象性、形式美与形式感、创造性、情感性。其中情感性特别重要,在艺术中有着特别重要的作用和地位,这一点在考试中往往也不会直接考到,但要回答“什么是艺术”这个问题,必须要理解情感在艺术中的意义。

情感贯穿于整个艺术系统,艺术家创作时会怀有情感,艺术作品凝聚了

艺术家的情感,艺术接受过程也充满了情感。但审美情感不是生活中一般的情感,而是伴随着艺术的基本特征形象性一起的,也是同认识联系在一起的。

在审美活动中,没有情感的艺术是说教,没有思想的艺术是说梦。

艺术本质论从艺术的社会本质、认识本质和审美本质三个方面来回答“艺术是什么”这个问题,整体上是从宏观再到微观,一步一步把艺术从图1的大框架中“拎出来”,先了解艺术与其他事物的共性,再了解艺术的特殊性,从而对艺术的定义进行“界定”。为什么界定二字要打引号,因为艺术的定义自后现代主义开始逐渐被消解,很多当代艺术作品也并非秉承着《艺术概论》中所认为的艺术必须要具有审美性,有些当代艺术作品甚至是审丑的,《艺术概论》中的理论是在特定哲学立场下的逻辑自洽,当我们跳出马克思主义的立场来看待同一个问题时,很可能会得到不一样的答案。

举报/反馈

网址:艺雀艺术史论|《艺术概论》第一章 艺术本质论 https://klqsh.com/news/view/288552

相关内容

艺术概论艺术硕士备考:艺术概论之艺术鉴赏

艺术学概论之 艺术创作

【艺术概论】艺术鉴赏经典十道论述题解析

艺术概论考点分析——艺术接受与艺术欣赏

艺术概论打卡——艺术家应该具备的艺术修养

艺术学概论(第5版) 原文摘录

艺术鉴赏与评论

王宏建艺术概论|第四章艺术创作论(名词解释)重点知识整理01

论艺术鉴赏与艺术阐释