原创 白鹿 张昕 Dr昕理学

我和鹿sama在生活习惯上有一个小冲突,就是我喜欢“囤囤囤”,而她喜欢“扔扔扔”。

我会把我所有曾经拥有过的东西都保留着,喜欢把家里塞得满满登登的;而一想到要扔掉它们就会觉得心疼甚至恐慌:“万一以后还能用得上呢?”

而她则会定期扔掉家里的旧物及闲置物品,并表示:“我一看到家里堆满了东西就无比焦虑和烦躁,喜欢看到家里空旷而整洁,不能容忍杂物出现在我眼前。”

都是生活在同一个屋檐下,人和人的差别怎么就这么大呢!为什么有的人喜欢“断舍离”,有的人又有“囤物癖”呢?

从进化的角度来看,几乎所有动物都会有囤积的习惯,尤其是在那些觅食可能有困难的环境(如沙漠地区)或是时间段(如冬季),“囤”是一个非常重要的求生手段。

囤积物品,让我们产生安全感、满足感和富庶感,帮助我们对抗了物资不足的担忧和焦虑。

但是话又说回来,很多人并不是单纯的囤粮囤生活必需品,他们几乎什么都屯,甚至囤积的一些都是常人看来的“垃圾”(如下,大家可以感受一下):

坏掉的家具部件、废旧零件工具、废弃金属、废弃电器部件……

购物袋、用光的瓶瓶罐罐、纸盒纸箱……

没水儿的笔、旧说明书、旧报刊杂志、旧硬盘……

旧衣服、不新鲜的食物……

很多人都有或多或少的囤积倾向,但是如果如果达到了一种非必须的、超出常人眼中合理范围的,甚至是有点极端的囤积癖,可以算是一种“囤货强迫症”。

根据美国DSM-IV的标准,这些行为可能是一种心理障碍,学名可以叫做强迫性囤积(compulsive hoarding)。这种囤积癖往往和自己不合理的焦虑有关:“万一这个东西有用呢?”,“如果扔掉了,可能会有不好的事情发生。”

即使在常人眼中看来,这些东西不会再起作用了,或者再需要用的时候再买就可以了;但在“囤积癖”者眼中,舍弃这些物品是非常令人身心不安的事情,总觉得“扔了就会用到”“用到的时候就很难买到”。

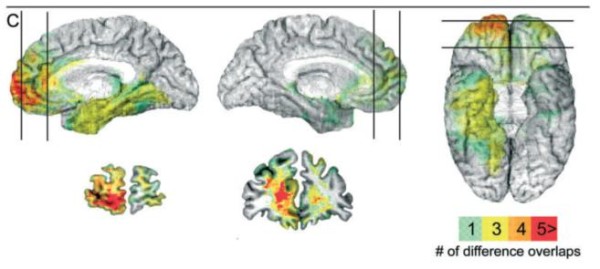

这种极端的囤物癖,也有可能和脑损伤有关。有神经心理学家发现,这种“病态”的收集癖是有其脑机制的,例如2005年在Brain上发表的一篇文章就指出,一些病人在前额叶损伤后会开始出现这些囤物的情况,具体可以看下面的脑图,他们损伤的部位主要是内侧和下侧前额叶(mesial and inferior prefrontal region)。

从心理学的角度来看,某种行为只要没有对自己、对他人、对社会造成不好的影响,那就不用治。在很多有“囤积癖”的人(比如我)看来,囤货是一件自得其乐的事情,何必要改呢?

什么时候囤积癖会成为一个问题呢?就是当你找了一个酷爱“断舍离”的老婆时……

与“囤货癖”相对立的,那可能就是“断舍离”式的极简主义生活方式。首先,极简主义的定义很广,其开端可能来自于艺术设计和美学。后来慢慢拓展到了生活方式上,变成了一种生活哲学和一种价值观。这种生活方式的兴起也和19世纪经济发展导致的拜物主义有关。为了对抗拜物主义带来的崇尚奢靡、物欲至上等种种弊端,提倡环保、简约、回归本质的极简主义又兴起了。

《瓦尔登湖》这部作品,就很好地反映了极简主义的一些思想:

衣着简化(满足保温、遮蔽的本质需求)

心理需求简化(关注自己的内心需求,而非面子)

研究发现,这种“给生活做减法”的简化的生活方式,对于人的身心健康都是大有裨益的。而我们今天主要谈的是“极简主义”的其中一个表现形式,就是以“扔扔扔”为典型行为的“断舍离”。

“断舍离”之所以能为身心健康带来裨益,给生活满意度带来提升,主要可能来自于它对三个心理需求的满足:

01

减轻认知的负担

“断舍离”看起来是在“扔扔扔”,是在“浪费”,但其实是在“整合”。

如果家里东西堆得太多,好的坏的、新的旧的、有用的没用的,都混在一起,很多时候有用的东西被一堆杂物淹没了找不到,又会浪费钱去再买新的,导致家里相同的东西出现好几样(例如,同样的牛仔裤、同样的保温杯、同样的剪刀、同样的护肤品……)。

而且,家里东西多了,不仅是会增加无形中的金钱花费,其实更会占用你的很多认知资源,因为你需要花费很多时间精力去整理、收纳、分辨、回忆、查找。

而当家里物品少了,你需要经常使用的东西就放在那么几个固定的地方,取用的时候往往一目了然,那么“整理”和“查找”这类事情,对你大脑的库存占用就会变得很少。

02

厘清内心真实的需求

还是的,“扔”看起来是在“浪费”,其实是一个在厘清“自己需要什么,不需要什么”的过程。

没有“扔掉”时痛彻心扉的肉疼,你就不会明白“这件物品我是真的不需要”。

物质的舍弃会让人越发接近真实的内心,看清人、事、物的本质——我们真正需要的物品其实并不多,拥有物品和获得幸福之间并没有那么紧密的联系。

多扔几次,再遇到天花乱坠的商家宣传,再想冲动消费或者跟风消费的时候,反而容易冷静下来,转而理智地选择那些自己真正喜欢、真正需要的东西。

鹿sama的现身说法:

我曾致力于将叨叨昕打造成一个fashion型男。但是,通过把那些他不爱穿的、不适合穿的、闲置许久的衣服、裤子、鞋子统统扔光,我明白了——他是真的不愿意当型男!他是真的不需要那些花里胡哨的衣服!而我对他的认可和欣赏,也并不来自他的穿搭有多么时尚!

所以再后来,我就不再给他买那些价格昂贵、华而不实的服装,转而在某宝上给他买100元3件的衣物,只要舒服、得体即可,在他的衣着上将简化做到极致——让衣物回归到“满足保温和蔽体需求”的本源上。

现在,叨叨昕的夏季衣服7件,冬季毛衣4件,各季节鞋子不超过2双,各季节外套不超过2件,就一个原则——保证有换洗的就ok了。

通过“扔”,我们理清了家庭服饰采购的需求——他不需要,我需要;这样一来,我们就可以把衣橱空间省出来,留给真正需要的人——我。将家庭支出中的置装费进行更合理的分配——给我买。

其实不光是物品如此,审视一下生活,也是如此——无意义的社交、可有可无的投入、虽然不是理想选择但考了也许有用的各种考试——舍弃掉自己并不真正需要的各种欲望,反而更加能关照到自己真实的需求。

03

把精力用在更值得的事情上

当你断舍离到一定程度,你会发现,不仅家里变得更整洁了,生活也会变得非常轻松和方便。

比如把地面的地毯等杂物和装饰物都清理掉之后,扫地机器人就变得非常适用(一览无余的地面上,扫地机器人不会被障碍物卡住);

比如把柜子里的各种旅游纪念品、小装饰、毛绒玩具都扔掉之后,就省去了很多收纳和擦灰的工作;

比如包包变少之后,就不会把时间用在各种翻包思索寻找“我的钥匙和证件在哪个包里来着”;

比如衣服只留下趋近同色系、同材质的,就免去了搭配、分开洗、甚至要送去干洗的烦恼。

只留下当下用得上的、喜欢的东西。所有旧了、脏了、坏了、过期的、闲置的、不再喜欢的……全部处理掉;还有就是将书籍之类的都变成电子版的,也可以减少家中的收纳需要;功能雷同或相似的物品只留一件(比如一块香皂可以同时用于洗脸、洗手、洗澡等);囤货只囤保质期长的日耗品(纸巾、垃圾袋等)。

这样一来,家里的空间变大了,家务的负担变轻了,出门的时间变短了,空闲的时间变多了,我们就可以将这个多出来的时间和空间用在更值得做、更让自己感到快乐的事情上,比如看书、学习、养鱼、种花,用来和伴侣、朋友交流、用于亲子陪伴。

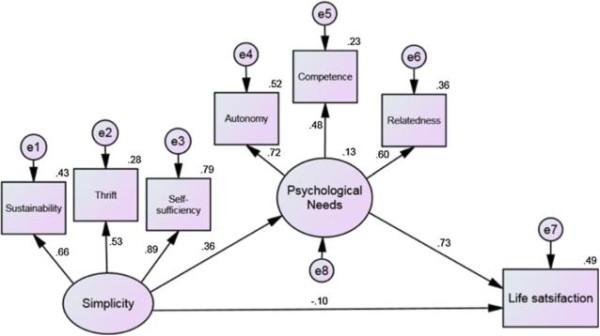

另外,来自La Trobe University的Wright等人的研究也发现,极简主义的生活方式,可以给人带来几个方面的提升:

能力(competence)的提升:一方面,极简的生活其实对于自律、自控的要求很高,其实也是对自己能力的一种肯定。另一方面,因为极简,你的认知负担减小了,对于提升自我效能感也有帮助。

人际连接性(relatedness)的提升:极简主义带来的另一个好处是你有更多时间去和生命中重要的“人”连接在一起,而不是和生活中的“物”较劲。

不过大家也要注意,这种极简主义有一个限定语——主动的(voluntary)。记住只有主动进行的“断舍离”才能带来这样的好处,而被动的“断舍离”则不一定。就如同自我决定论(SDT)的要求一样,这种行为必须有一种主动性。否则,你逼着一个“囤货癖”去断舍离,他感到的可能则是加倍的焦虑。

最后,推荐大家去看一篇New York Times的报道,标题就是“It’s Time to Say Goodbye to All That Stuff”。

啊还有,至于我俩在“囤”和“扔”方面的冲突,后来我们是这样协调的:划分了各自的势力范围——在叨叨昕的势力范围内,可以为所欲为囤得橱满柜满;在鹿sama的势力范围内,可以丧心病狂扔得毛干血净。

好了!我要继续滚回去写那些拖延了很久的Papers了!

北京大学心理与认知科学学院

副教授

解锁科学姿势