强烈建议拖延症严重,三分钟热度的人去读这5本好书

阅读纸质书建议每小时休息5-10分钟 #生活常识# #图书阅读#

在快节奏的现代生活中,拖延症似乎成了许多人难以摆脱的“隐形枷锁”。

我们常常在心里暗暗下定决心要完成某项任务,可一转身,时间就在刷剧、刷手机或无意义的徘徊中悄然溜走。

等到任务截止日期逼近,焦虑和自责便如潮水般涌来,而这种恶性循环不仅侵蚀着我们的效率,更在无形中蚕食着我们的自信和内心的平静。

然而,幸运的是,拖延并非不可战胜。

很多的书籍从心理学、行为学等多角度剖析了拖延的根源,让我们明白拖延并非简单的懒惰,而是一种复杂的心理现象。

背后可能隐藏着对失败的恐惧、对完美的过度追求或对任务的过度抗拒等多种因素。

通过阅读,我们能够深入了解自己的内心世界,找到拖延的症结所在。

今天分享能帮我们克服拖延症的5本好书,它们不仅给予了我们知识的力量,更赋予了我们改变的勇气和信心。

让我们相信自己有能力摆脱拖延的泥沼,重新掌控自己的生活,向着目标坚定地迈进。

01

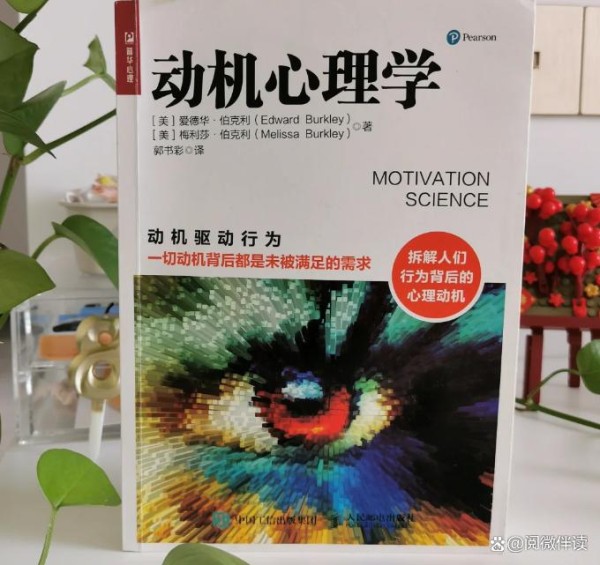

《动机心理学》

作者:爱德华·伯克利 / 梅丽莎·伯克利

是什么在驱动我们早晨睁开眼睛,走进日复一日的生活?

又是什么,让我们在面对挑战时坚持不懈、在遭遇失败时重整旗鼓?

《动机心理学》作为一本科学和前沿的心理学学术专著,就解释了动机这一人类行为背后的深层机制。

我们为什么要做某件事,做这件事的目的是什么,我们希望达到什么样的预期目标,以及我们能从这件事中获得什么。

很多人以为动机不过是“想做某事的愿望”,但这本书告诉我们,它远比想象的复杂。

它既源于我们内心深处的欲望,也受到外部环境的引导与塑造。

从生理需要到情感渴望,从个人目标到社会期待,动机如同一张隐形的网,编织着我们的选择、情绪与行为。

作者用心理学的视角,解构了我们日常生活中那些看似“理所当然”的决定,让我们重新审视,为什么有些人永远充满干劲,而有些人却总被拖延和倦怠困扰。

动机并非一成不变,它可以被激发、被训练,甚至被误导。

在不同阶段、不同情境下,我们的内在驱动力可能悄然转变,而我们对动机的理解与掌控,也决定了人生的节奏与方向。

尤其在当下这个节奏飞快、诱惑丛生的社会环境中,如何找到内在的“恒久动力”,比单纯地追求效率更重要。

这本书帮我们看清了自己的“心理引擎”,从而有能力修正它、强化它,最终让我们的选择更自由,人生更有方向。

02

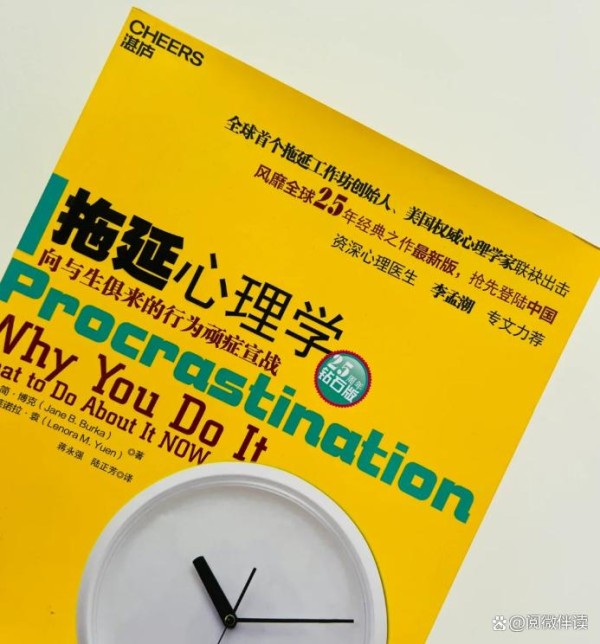

《拖延心理学》

作者:简·博克 / 莱诺拉·袁

我们总以为,拖延是一个坏习惯,只要意志力足够强,就可以彻底戒掉。

然而,现实却一次次打脸:待办清单越列越长,计划总是定得斩钉截铁,最后却草草收场。

在自责与懊悔中,我们反复发誓“明天一定开始”,可“明天”从未如约而至。

这本《拖延心理学》正是一本专为这种“理智清醒却行动瘫痪”的状态开出的处方箴言,它告诉我们:拖延不是懒惰,而是一种更复杂的心理防御机制。

你会发现,原来很多拖延,并不是因为不努力,而是因为太在意结果、害怕失败,或者太渴望完美,以至于迟迟不敢开始。

拖延,其实是一种与自己深层需求博弈的方式。

当我们感到压力、恐惧、焦虑或对自我价值感到不确定时,拖延就成了我们保护自己的盾牌——它看似让人逃避现实,其实是一种暂时安抚情绪的手段。

书中通过大量真实案例和心理实验,揭示了不同类型的拖延心理:有的人对失败恐惧,有的人对成功抗拒,有的人过分理想化,有的人情绪依赖强。

你会在这些描述中频频看到自己的影子,也会在不知不觉中,对自己多了一份理解与接纳。

书中还提供了许多具体实用的方法,从时间管理技巧到思维方式的转变,从如何设定现实可行的目标,到如何对抗拖延带来的内疚与自责。

它教会我们与拖延“共处”,而不是妄图“一刀切”地消灭它。

因为成长,从来不是一蹴而就,而是一个不断与自我和解、调整节奏、慢慢推进的过程。

生活不是一场与拖延的战争,而是一场与自己的温柔协商。那些迟迟未动的计划,那些一拖再拖的愿望,并不代表你不行,而是在提醒你:

是时候停下来,听一听内心真正的声音,然后,用一种更合适的方式,重新出发。

03

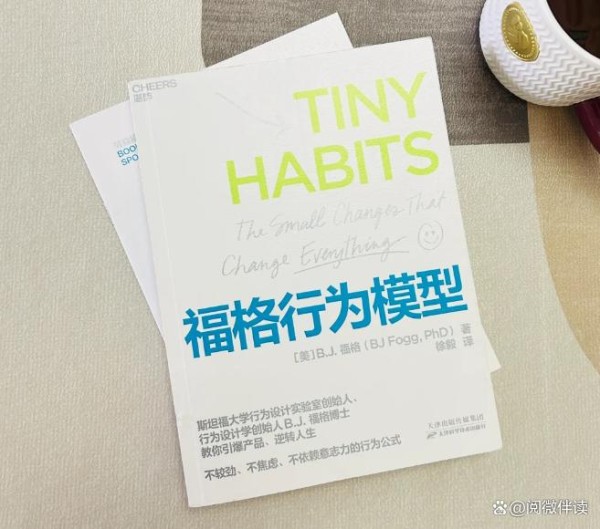

《福格行为模型》

作者:B.J.福格

我们时常被一种无力感笼罩——目标设立得再明确,也难以持续行动;清楚知道该做什么,却总是拖延不前;想要养成好习惯,却总在半路放弃。

问题真的出在“缺乏毅力”上吗?

斯坦福大学行为科学家B.J.福格在他的著作《福格行为模型》中,给出了截然不同的答案。

他提出:行为的发生并不依赖于意志力的强大,而是来自动机、能力与提示这三者的巧妙协作。

福格认为,我们不需要“努力逼自己”去做某件事,而是要“聪明地设计”行为的触发条件。

当一个行为的门槛被降低到你轻松就能做到的程度,再加上一点点动机和一个合适的提示,它自然就会发生。

不需要意志力,不需要强压自己,只需要让行为变得更“容易”。

福格通过大量案例和实验,带我们一步步理解:为什么你总是做不到想做的事?

又该如何通过微小、可持续的改变,重塑自己的行为轨迹。

他提出的“微习惯”方法尤其令人着迷——不要妄图一口吃成胖子,而是从每天一个俯卧撑、每天倒一杯水这样的最小行动开始。

哪怕是最微不足道的一步,也会成为通往深远改变的起点。

读完这本书,你会重新审视自己的很多“失败”,你会理解自己并不是不够自律,而是设计出了一个无法让自己成功的系统。

任何改变,都是从一个“可以做得到”的小动作开始。而那小小的行为,也许就是你与理想生活之间的关键一步。

04

《吃掉那只青蛙》

作者:博恩·崔西

所谓“吃掉那只青蛙”,其实是一个形象的比喻。

崔西说,如果你每天早晨第一件事就是把一只最丑陋的青蛙吃掉,那么你接下来的一天将无所畏惧。

而那只青蛙,正是你最重要、最难啃、最容易拖延的任务。

这本书的核心思想就建立在这样一个简单却深刻的比喻之上:先做最重要的事,而且是立刻做。

这个原则看似朴素,却击中了拖延的本质——我们总在琐事中耗费精力,把真正重要的事情推迟到“更合适的时间”,却不知道那个时间往往永远不会来。

全书围绕21个实用法则展开,每一个都极具操作性,比如“把事情写下来”、“设定明确的目标”、“三思而后动”、“养成立即行动的习惯”等。

它不强调速度和忙碌,而是强调优先级和成果导向。

你会发现,真正高效的人,并不是把每一分钟都填满,而是只做最该做的事,把时间花在最具杠杆效应的地方。

博恩·崔西以多年管理培训和时间管理实战经验,用清晰而富有逻辑的方式,把看似难以克服的拖延症,拆解成一个个具体行为改变的起点。

阅读这本书的过程,就像一场认知清洗,它会让你开始重新思考自己每天忙碌的意义,开始直面那些被你有意忽略的“青蛙”,并勇敢地下口。

在读完每一章之后,立刻让我们产生“我可以现在就去做这件事”的冲动与行动力。

你会从中获得一种实实在在的掌控感,那是来自把握住一天最关键任务之后的内心稳定。

人生中总会有一些看起来难以下咽的“青蛙”,但当你习惯于每天主动吃掉它,你就会发现:

原来真正的高效,不是忙碌不休,而是有勇气专注在最重要的事情上,立刻行动。

05

《65种微习惯》

作者:古川武士

在改变这件事上,我们总是太心急。总想着一夜之间改头换面、脱胎换骨,却忽略了人性里最深层的惰性与惯性。

事实上,我们可以从很小很小的地方开始,从一分钟、一个动作、一件小事开始改变,积少成多,终将脱胎换骨。

书中提出了“微习惯”这一概念,强调的是“容易做到”的力量。

与其许下一个每天运动一小时的宏愿,倒不如从每天穿上运动鞋、出门走五分钟开始;与其设下每天阅读30页的计划,不如从每天翻开书读一段文字开始。

当你降低改变的门槛,行动便不再沉重,持续也就不再困难。

这本书中提出的65个微习惯,覆盖了生活、工作、情绪、健康、思维等多个维度,几乎所有你想改善的问题,它都能提供一套轻量可行的起点。

比如“早起5分钟整理心情”、“每天说出一句感恩的话”、“写一条简单的工作总结”、“一天一次正念呼吸”……

每一条看似简单,却都是撬动巨大改变的杠杆点。

读这本书时,你不会感到焦虑或羞愧,相反,你会被一种温柔的鼓励包围:原来不用强迫自己改变得很厉害,只要迈出那一步,哪怕只是小小的一步,也值得被肯定。

书中提出了“惯性管理”的理念,不再指望用意志力硬抗,而是通过环境、时间、顺序、提醒等手段,把习惯变成一种不费力的自然反应。

这种方法更接近人的真实状态,也更容易被普通人吸收和实践。

它在潜移默化中教会我们,改变不靠大破大立,而靠持续的微调;成长不是咬牙坚持,而是让改变变得舒服可持续。

每一个不起眼的小动作,都是走向更好人生的微小扳机。

不需挣扎,不需完美,从一个小小的习惯开始,你会看到一种新的可能,在悄无声息中生根发芽。

网址:强烈建议拖延症严重,三分钟热度的人去读这5本好书 https://klqsh.com/news/view/69618

相关内容

2025年,一定要多读书,这5本书让我成功摆脱了拖延症!一定要大量读书:自律系列书单,告别拖延症

如何战胜拖延症,看这一本书就够了!(建议收藏)

从拖延症晚期到高度执行力,我翻烂了这5本时间管理的经典好书

2025 必看!5 本书终结拖延症,带你逆袭成行动巨人

超管用!这6本书治愈了大部分人的拖延症

拯救拖延症,这几本书能让你变自律

如何轻松战胜拖延症?这5本书帮你重拾动力

周末读书|你个拖延症患者,7本自我管理的书来救你!

战胜拖延症的三本mobi格式好书推荐