亲子关系的演变与修复:从亲密到疏远再到和解

平衡责任与爱:在亲密关系中找到两者之间的平衡点 #生活技巧# #人际关系技巧# #亲密关系处理#

周末时分,陪伴孩子完成作业,隔壁传来的妈妈的怒吼声:“我这是为了你好!”伴随着孩子的啜泣声和重重的摔门声,让人不禁心生同情。我们常言,血缘是维系亲子关系的纽带,但随着孩子的成长,然而,为何有些家庭的父母与孩子,却逐渐走向了关系的终点?那些曾经是“贴心小棉袄”的孩子,如今却变成了“见面就争吵”的陌生人,这究竟是命运的安排,还是教育方式的失误?

011. 所谓“为你好”,可能正在割断亲子纽带

近日,一段视频触动了许多人的心弦。视频中,一个女孩泪流满面地向妈妈诉苦:“你从未问过我,是否真的喜欢钢琴!”她坦言,自己花费了8年时光学习钢琴,然而这一切都只是因为妈妈小时候未能如愿学习。视频下方的评论区瞬间沸腾,不少网友纷纷留言:“我妈妈也是,她总是强迫我选择她所喜欢的专业,如今我每日工作都如同赴刑场。”

这让我不禁联想到美国心理学会的一项研究,揭示了68%的青少年表示,父母的“为你好”心态常常引发他们的逆反情绪;而32%的成年人在回忆童年时,都纷纷表示“被否定”是最深刻的记忆。心理学上有一个术语,称为“情感绑架”,它描述的是父母用一种包含“牺牲感”和“权威感”的爱来对待孩子,这种爱仿佛是无形的束缚,让孩子感到窒息。在父母的眼中,他们的行为可能是出于避免孩子走弯路的考虑,然而在孩子看来,这却意味着他们的感受并不重要。

同事阿芳的经历更是令人深思。她自幼便被母亲寄予厚望,要求在学业上“必须考第一”,长大后更是被安排进了母亲指定的医学专业。毕业后,她被迫回到老家医院工作。然而,去年她毅然辞职,前往上海寻求新的生活。在电话里,她向母亲坦言:“我宁愿少活十年,也要为自己活一次。”这番话让人不禁思考,当“为你好”逐渐演变为“必须听我的”时,这种父母的爱,真的能够给予孩子健康的成长吗?

022. 物质丰裕,情感却显稀薄?

近日,在社区举办的亲子活动中,一位奶奶含泪倾诉:“我孙子与我亲昵,全因我常给他零食。然而,他的父母每月给予五千元生活费,孩子却连一句‘爸妈辛苦了’都未曾表达。”此言一出,在场年轻父母无不陷入沉思。

如今,在许多家庭中,物质层面的满足似乎成了表达爱的唯一方式。孩子想要手机,立刻买下;渴望旅行,毫不犹豫地预订。然而,当“转账记录”逐渐替代了“今日份的分享”,当“购买玩具”成为了“陪你一同玩耍”的替代品,亲情在无形中就失去了原有的温度。一位网友的言论发人深省:“在我父亲离世前,我们最后一次见面竟然只是因为他给了我房租钱。如今回想起来,我们甚至没有一起吃过一顿饭。”

更令人痛心的是,某些孩子竟将父母的付出视为理所当然。就像一位朋友28岁的儿子,他理直气壮地向父母索要“生活费”,其理由竟是“既然生了我,就必须养我”。在这种物质至上的环境下,不仅父母承受着沉重的负担,孩子也难以真正体验到幸福的滋味。毕竟,金钱虽然能购买陪伴的假象,但却无法买到心与心之间的真挚温暖。

033. 从亲密无间到渐行渐远,错失了哪些重建联系的契机?

小敏向我倾诉了她的困惑:“现在,我和我妈的聊天记录,90%都是‘吃了吗’‘早点睡’这样的寒暄。想当初,我会跟她分享学校里的每一个趣事,但现在,甚至连恋爱了都不想告诉她。”这种“任务式”的交流,似乎在许多家庭中都成了难以言说的现象。

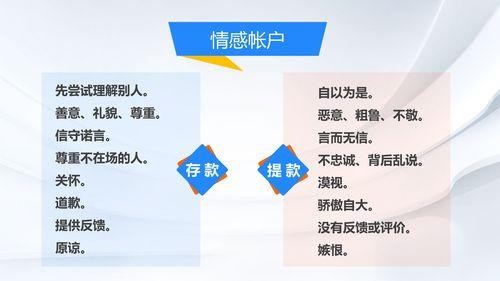

心理学中有一个概念,被形象地称为“情感账户”。在日常交往中,每一次我们用心倾听、给予及时的鼓励,都仿佛是在为情感账户中存入资金;而敷衍的回应和冷漠的忽视,则如同是在不断取款。随着时间的推移,当情感账户的余额逐渐减少至负数,人与人之间的关系也就不可避免地走向疏远。

为了维护良好的亲子关系,我们可以借鉴朋友阿林的做法。他每周三晚上都会与女儿进行视频通话,聊一些轻松的话题,如“今天发生了什么有趣的事情”或“你最近在追哪部电视剧”,从而避免涉及学习和工作等可能引发压力的话题。这样的做法持续了半年后,女儿竟然主动向他敞开心扉,谈论起了自己的职业规划。

事实上,修复关系并不如我们想象的那么困难。只要我们愿意每天投入15分钟进行“无目的聊天”——放下手中的手机和电视,专注于聆听孩子分享的每一件小事,如“今天同桌送了我一颗糖”或“我新养的多肉开花了”,我们就会发现,这些曾被我们忽视的“小事”,其实是孩子们最希望与我们共同分享的“大事”。

044. 亲子关系走到“缘尽”,真的只能认命吗?

参加家庭咨询课时,老师的一番话让我深感启发:“亲子关系并非真的‘走到尽头’,而只是‘暂时卡壳’。”那些表面上看似无法调和的矛盾,实际上往往隐藏着修复的转机。

以朋友莉莉为例,她与妈妈因远嫁问题而冷战长达三年。然而,在莉莉怀孕遭遇先兆流产时,妈妈连夜乘坐火车前来照顾,在病房中流着泪坦露心声:“我并非反对你远嫁,而是担心你会受委屈。”莉莉紧握着妈妈的手,幡然醒悟道:“我那时只顾着自己,却忽略了你的感受。”如今,她们的关系甚至比儿时还要亲密。

若想修复亲子关系,不妨尝试以下三个小方法:

勇于说“对不起”——一句“上次我吼你,是我太急了”远胜于“我都是为你好”;

尝试换位思考——“周末想去公园还是博物馆?”这样的询问比“必须去兴趣班”更能加深理解;

包容孩子的“不完美”——他或许无法成为学霸,但他在你生病时的关心,在下雨时的守护,不正是另一种“完美”?

亲子关系,如同需阳光、雨露的小树苗,更需我们耐心地修剪与呵护。那些曾“走散”的亲人,只要心怀转身之意,便能重铸连结。你与父母或孩子间,是否也曾有过“欲近却远”的困境?你是如何打破这一僵局的?欢迎在评论区分享你的故事,或许你的经历能为他家带来启示。

举报/反馈

网址:亲子关系的演变与修复:从亲密到疏远再到和解 https://klqsh.com/news/view/158311

相关内容

《亲密关系》:自我成长的镜子【亲子关系】亲子关系类型

亲密关系:幸福生活的基石

《亲密关系》读后感

钟镇涛女儿钟嘉晴罕见现身,与亲生母亲关系疏远

从心理学的角度看:亲子关系

暑假倒计时2周!“母慈子孝”变脸?亲子关系修复指南**火速收藏**

《亲密而独立》:在亲密关系中活出自己,找到幸福的真理

改善亲子关系:从 “解决问题” 到 “唤醒资源”

良好的亲子关系是一切教育的开始,你和孩子的关系好吗?