专访|钱浩:认为书法是“线条的艺术”,是对书法的降维

书法艺术,用线条书写生活感悟。 #生活乐趣# #生活艺术# #慢生活艺术# #生活情调营造#

钱浩,清华大学人文学院哲学系硕士、中文系博士,现任教于北京联合大学师范学院,主讲大学书法。近日,其《书法课:超越线条的艺术》一书由广西师范大学出版社推出,在书中,钱浩老师从对“书法是线条艺术”一说的质疑出发,谈到了书法认知与实践中的种种误区,澎湃新闻就新书与相关的书法话题专访了钱浩老师。

钱浩老师在给学生上课

澎湃新闻:全书的立论几乎都是从驳斥“书法是线条艺术”出发的,为什么您觉得推翻这种既有观点对讨论和认识书法如此重要?

钱浩:因为我发现,书法之所以是一门博大精深的艺术,和普通书写(非艺术的写字)有质的不同,最基本的原因就是书法超越了普通书写的线条思维,让写字不再是“画道道”,而是将笔画塑造为精致、有序、合理而鲜明的形态。有这样的笔画形象作为微观的艺术元件,加之结构(中观)、章法(宏观)这两个审美维度,汉字书写才可能达到异乎寻常的美妙和高深,才会成为可与绘画、音乐比肩的艺术。反之,如果认为书法是“线条的艺术”,那书法就遭到了降维,性质上和抒情化的普通书写难以区分,变得缺少规约,迷雾重重,这一观念也会为“丑书”和各种肆意的创新、玄虚的理论打开闸门。所以说,“书法是否是线条的艺术”这一问题关系到书法的根基和界限。而在当今,“线条艺术”一说又是如此流行和影响深远,大众对于以丑为美的现象又是如此有口难言,这就让我倍加关注这一问题。

有些朋友初听“书法不是线条的艺术”这句话时,会觉得离奇、叛逆,认为是个相当有颠覆性的奇论。其实,此说一点也没有反传统,相反,它恰恰是为了捍卫两千年的书法传统而提出的,并且在实践上也不发明任何新的写法;要说颠覆,它颠覆的只是近一百年来受西方美学影响而出现的“线条”说而已,为的也是正本清源,还书法以其本来面目。

其实,质疑“书法是线条艺术”的人不止我一个,给此说打上问号的学者几十年来层出不穷,如今许多网文和自媒体博主也在反对它,只不过这些声音相对于“主流”有些势单力薄。之所以势单力薄,除了人数少,还有一个原因,那就是反对了“线条”说之后,不太容易在“非线条”的立场上建立起坚实而系统的理论。

好在当艺术的兴趣以感性体验为能源,以哲学思辨为利器,它便在心中架起一台运转不停的钻探机,不由自主地向着深层问题进发,而这样的钻探机已在我心里运转多年,最终打通了核心观点和周围一系列的子问题,让论证从“书法界说”辐射式地展开到书法史、字体关系、入门选帖、艺术创新、硬笔与软笔等话题上。“沿波讨源,虽幽必显”,我觉得有必要分享这些心得,好让更多的爱智求真之士和书法爱好者有所参考,也给大众的审美良知提供一个理论支撑,因此就有了《书法课:超越线条的艺术》这本书的写作。

澎湃新闻:您谈到“书法是线条艺术”这个观念并非中国传统所固有,而是西学东渐的产物,那为什么到今天这会成为大家讨论书法时约定俗成的一种看法呢?毕竟书法是极其重视传统的一种艺术。

钱浩:这个问题问得既好又深。既然书法是极其重视传统的艺术,人们的书法观念又怎么会轻易地被一股西化思潮所影响呢?这可以从以下三个方面来解释:

一、在“线条”说流行之前,有清代碑学运动以及革新求变之心作为铺垫。原本,中国书法是以二王一脉为主流的,所有的创新和个性发展都在这一总的美学原则下谨慎而缓慢地进行。笔法(用笔)也是如此,魏晋以来,各家在笔画的形态塑造上都以依循脉络、下笔有源为准则,此所谓“用笔千古不易”(赵孟頫语)。这么做并不是僵化顽固,因为若想让书写成为艺术,就得让笔画成为艺术元件,想让笔画成为艺术元件,最有效的办法就是如此。所以书法的传承性必然很强,创新必然不易。而到了清代,人们已为此感到压抑,厌倦微调、渴望剧变的心理终于落实为一股潮流,即碑学运动。碑学运动把久经沉寂的金石文字和甲骨文看成书法革新的资源,把“篆籀笔法”引入楷、行、草书,实质上就是用“线条”取代了自魏晋积累而成的细腻的笔法语汇,以此去革新一种本不能被轻易革新的艺术。这些观念和做法就为日后“线条艺术”一说的兴起作了铺垫。

二、学术大师的引领以及与世界接轨的求同心理。在近现代,西化的潮流是遍及各个领域且势头强劲的,就连悠久的汉字都被一众专家推向拉丁化的改革之中,更何况是书法美学。当时具有国际视野的学者很多都把西方理论奉为圭臬,并不觉得异质文明之间应当平等沟通,差异应被酌情保存,于是方枘圆凿就成为难免的事。这种求同心理在梁启超先生的论书之语中就有典型表现。他说:“西洋美术,最讲究线。”“今西方审美家言,最尊线美。吾国楷法,线美之极轨也。”这显然是在让书法对接国际标准。美学大家宗白华也是如此,他对标的是罗丹的线条美学:“罗丹在万千雕塑的形象里见到这一条贯注于一切的‘线’,……而大书家却是运此一笔以构成万千的艺术形象,这就是中国历代丰富的书法。”此外还有林语堂、李泽厚等名家,也都在将书法作为西方美学的注脚,似乎如此诠释才能让民族艺术具有国际合法性。有这些大师作奠基,当代理论家们便在此之上建立了书法美学的广厦,“书法是线条艺术”一说也便如“免检”一般进入了教材和莘莘学子的头脑中。

三、硬笔作为基本工具,使今人容易认可“线条”说。现在没有谁不是用硬笔掌握和书写汉字的,这就奠定了“线条”的眼光,所以人们接触毛笔的第一感受必然是“笔道粗起来了”,觉得毛笔的功能就在于写出粗细变化,此外就是能写出飞白效果和苍劲感,无论怎样理解,也觉得毛笔只是画线的另一种工具罢了,只要不精心研究古代书法,无论如何也想不到有一套丰富的笔法经验已积累千年。这时当听到“书法是线条艺术”,就会觉得理所当然。

除了以上三点,我在书中还总结了“线条”观念的其他成因。

澎湃新闻:对于日常书写,我们普通人也会觉得字的好坏是一目了然的,但是进入书法领域,常常就会有一种难以判断的感觉,哪怕觉得好像不怎么好看,也会想是不是我不懂欣赏,对一些名人的作品更是如此。所以,在您看来,书法的好坏存在客观的、原则性的判断标准吗?

钱浩:很赞同您对两种情境的区分。的确,人们常说:“字是出马枪。”“字是人的第二张面孔。”这正说明字的美丑是比较直观的,就像天气冷暖和食物酸甜一样容易感知。但这只在日常情境中如此,当我们面对一幅书法创作、一张毛笔手迹,尤其当字体有些陌生或者还带上名人光环时,优劣的判断就会充满难度和异见。这时那“枪”就不知扎到哪去了,那“面孔”也仿佛戴了头盔。同样是汉字,同样是横竖撇捺,我们的审美怎么就没了主意呢?这说明,书法的审美中必然有易把握的部分和不易把握的部分,前者对应着普通书写的经验,这经验人所共有,后者对应着书法特有的技艺和美学,需要专门学习。

简单来说,“易把握的部分”是对楷书的结构(间架)和一部分行书结构的审美,因为这审美是在自幼的日常书写中时刻发生的,是无书法经验的语文老师也会提醒到、纠正到的东西,是“常识”级的存在。“不易把握的部分”包括楷、行、草书的笔法,基于书法经验才能被规范的行书写法,草书的全部写法,以及章法之美。这是因为,任何语文老师都不会让学生把某些点、撇和捺写成三角形,也不会告诉我们,当写“连笔字”时,“左”字必须先横后撇,而“右”“有”“布”必须先撇后横,否则就算错字,若不特意学书法,我们也无从得知任何关于草书的规范(会误以为狂乱地写字就是草书),也没有任何时候需要留意字与字的呼应与错落。总之,这些都不是书写的“常识”。

这些非常识性的经验,只能从古代碑帖中积累和掌握,单凭直觉是把捉不到的。只要缺乏读帖经验,我们就必定难以品评书法的优劣,看不出继承和新变,分不清正统和妄为,甚至也无从判断一张名人的墨迹算不算书法,继而也容易被玄虚的理论和醉话般的赞语唬在云里雾里。

书法的好坏固然涉及主观感受,但也有客观、理性、可分析的一面——最起码的,是书法和非书法之间应有一个界限,任何一字的写法合不合规都该有据可查、有理可讲。只有在认清什么是书法、怎样写才算合规的基础上,才真正谈得上“各有所好”和“各有千秋”。而我这本书想要做的就是把最起码的问题说清楚,避免书法的好坏被完全主观化。

澎湃新闻:在我们传统艺术的评价体系中,“天趣”“朴拙”这些概念都是位于最高阶的标准,但这些标准又常常会让人陷入到底是所谓的“神品”还是“丑书”的困惑之中,您觉得两者的界线在哪里?

钱浩:“天”、“朴”、“神”这三个字眼确实息息相通,尤其从庄子的美学看,它们又与“拙”和“丑”有联系。把这一观念带入书法,就会造成这样的困惑:天然朴拙的是不是比精巧妍丽的更高一筹呢?可书法本是求美的,如果把“不精美”看得更高,那书法会不会自毁于丑书呢?

对于这个问题,最精炼的回答就是明代项穆在《书法雅言》里的一句话:“规矩入巧,乃名神化。”所谓“神”,就是在守规基础上的巧妙发挥。类似地,所谓“天趣”,也是“人工”足够精湛之时的一种错觉而已,它不可能仅靠天真、率意而达到,正如我们常赞叹一座建筑“宛若天成”,可实际上它不可能真的随性堆成。

至于“朴拙”,它也应该是在精致的基础上含带了古意的效果。如果放弃精致,全然如孩童涂鸦般地书写(当今一些书家很推崇这个),那它就不是书法。而且,这种意义的“朴拙”会造成一个悖论:写字如果朴拙,那它要么是故作此态,要么是如实发挥。如果是故作此态,那书写者就是在压制自己的技能,伪造个性,这样就丧失了艺术应有的真诚;如果是如实发挥,那么书者就是个水平不高、想写精美也做不到的人,这样的作品和作者也就不值得推崇了。

所谓“丑书”,便是故作朴拙粗陋之态的书写。它的支持者会这样为自己辩护:绘画可以有意描摹拙笨之物,演员可以有意扮演拙笨之人,二者均能形成艺术美,为什么写字就不能故作拙笨之态呢?各类艺术都有审丑一路,为什么书法不行?

的确不行。这是因为,其他艺术都有拙笨的现实对象可以模仿,他们的艺术性是建立在具体的肖似之上的,模仿所得到的是一种角色,当丑物成为一种角色,才有了欣赏价值;而写字并不能模仿具体事物,它若模仿拙笨,那结果就只有自己的这份拙笨而已,根本没有外物呼应,如果它模仿的正是拙笨的书写,那就等于没有模仿(它自己就是)。所以丑书无法以“丑”形成价值,它只能属于普通书写的一种,而不是书法的一种。

澎湃新闻:您在书中对弘一大师、康有为等人的书法均表示了保留,反对这种“以人抬书”的做法,但以人品来判断书品高下倒似乎是传统里一以贯之的,对此,您怎么看?

钱浩:“以人抬书”、“以人品论书”的现象确实普遍而长久地存在着。其根源在于,汉字结构丰富、笔画多姿,表现空间较大,因此字迹本身能传递出远多于字义的东西,如学养、心性、情绪、气度、审美观等等,在非书法状态下也是如此,因此字迹就如同心灵的留影。所谓“书者,心画”(杨雄),“书者,心之迹”(怀素),“字如其人”,就是此意。鉴于这一规律,人们就习惯于把字当做写字者的分身看待。这其实代表着一种理想。

而事实上,“字”和“人”之间并不总是呈正相关的,一个人的书法水平不可能完全由其心性、学识以及他在其他领域上的成就决定。例如,书艺如果能被学识和思想决定,那中国书法史上的顶梁柱就应该是张衡、郑玄、韩愈、沈括、朱熹、王阳明、戴震、章太炎、钱钟书等人了,而王羲之在他的时代也很难名列前茅。

显然,每个领域都有它独特的奥理,独特的奥理就需要专门的智慧,既是“专慧”,必然“专用”,之间又岂能轻易地兑换和互通?

这个道理也可以用音乐上的例子佐证。很多人以为西方古典音乐杰作之所以深刻又崇高,一定是作者的思想和胸襟起了决定作用。可如果真是这样,那个在作曲上雄心勃勃且探索一生的卢梭在晚年就一定会强过同时期那个十几岁大的莫扎特了,爱好作曲且激情无限的大思想家尼采也应该比同时期那个没上过几年学就开始流浪卖艺的勃拉姆斯写出更精彩的音乐了,可事实并非如此。

“以人抬书”的现象自古有之,在评价近现代名人的字迹时尤其多见。这主要有两方面原因:一是这时期传奇人物众多,大师如群星般闪耀,他们像古人一样惯用毛笔写字,又没有被书法史充分拣选,故此留下了很大的评定空间。二是“书法是线条艺术”之说让今人普遍有种“泛书法”观,认为书法是情绪的迹化,是书者的“心线”,好的线条要有质感,至于什么是有质感,则又难以言表,于是,标准无定,一切墨痕皆可能是艺术品,这时,书者的身份和他在书法之外的作为如何就自然成为评价书法的重要参考,以致一张字迹算不算书法,会在很大程度上取决于我是否敬佩写字的人、是否愿意把他认作书法家。

澎湃新闻:您还特别强调是否发挥了毛笔作为书写工具的性能也是判断书法作品是否成立的关键因素,即是不是体现出了毛笔书写的独特性、不可替代性,这应该怎么理解呢?

钱浩:首先,在书法艺术的诞生上,毛笔起到了如足球之临门一脚的关键作用。假设历史上从未出现过毛笔,人们一直用末端坚硬的工具写字,那么汉字依然会有它的图画美,依然会有字形的演化、字体的出新,但一定不会形成一门博大精深的书写艺术,因为“画道道”的方式必然使审美形象不足够丰富,技巧不足够复杂。

毛笔的发明,其初衷也许是实现笔头的蓄墨功能(蘸一次墨能多写一会),但其圆锥形的笔毫却无意中让笔画有了丰富的形态,发展出笔法。有了笔法,笔画本身就成为艺术的元件,以此为基础,间架和章法也就有了足够精深、足够广大的创意空间,这样,艺术的形成才具备了充足条件。

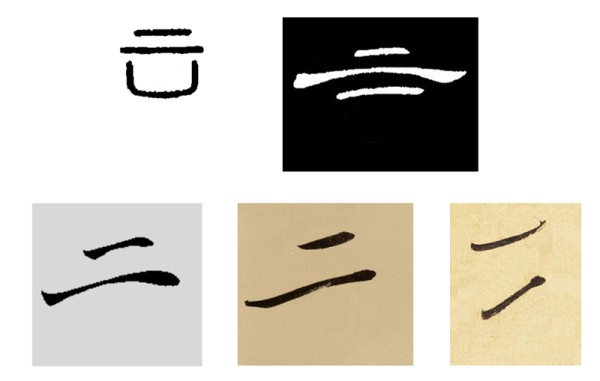

笔法语汇来自毛笔特性,这可以从“皆从点起”的原理看出。清代书法家周星莲说:“凡字每落笔,皆从点起。点定则四面皆圆,笔有主宰,不致偏枯草率。波、折、钩、勒一气相生,风骨自然遒劲。”在右手执笔的情况下,笔毫一落纸,就会形成一个左上尖、右下圆的水滴状痕迹,这就是一个自然的笔法基点,将它处理成有腹有背的样子,就是一个点。以点法为起始,就可以在各个方向上塑造出多种笔画形态。我把这一道理画成如下图示:

这就是笔画塑形的基本思路,它是毛笔特性的自然而细腻的发挥,贯彻于楷、行、草书之中。写字时如果放弃精巧的塑形,按线条思维率意涂抹,画出一根根不修边幅的墨道,那就会因缺失笔法维度而降格为普通书写。

澎湃新闻:对于书体的演进,我们通常会按照难度来想象,觉得草书应该是在行书之后的,但看了书才知道,应该是隶、草、楷、行的顺序,能不能就这四种书体的演进以及所谓“楷书的笔法语汇是起源于草书”跟我们稍做一点讲解?

钱浩:这其实是前人的观点,我只是把它拿来作为论据。

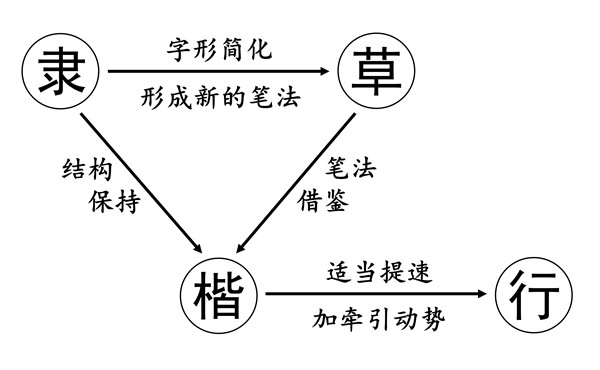

高二适说:“草生于隶,(草为章草。)正生于草,亦生于隶。”所谓“草生于隶”,是指草书的字形来源于对隶书的简化,用唐代张怀瓘的话说就是“解散隶体,粗书之”。所谓“正生于草,亦生于隶”(正即楷书),是说楷书的笔法来源于草书,楷书的结构来源于隶书,用陈方既的话说就是:“用草书笔法写隶书结构,产生了正书。”至于行书如何产生,陈方既又说:“对正书字体书写速度加快,适当用草书的牵引动势,便产生了行书。”隶、草、楷、行的演化关系可用这一图示表示:

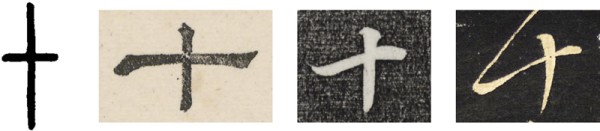

举个具体的例子:

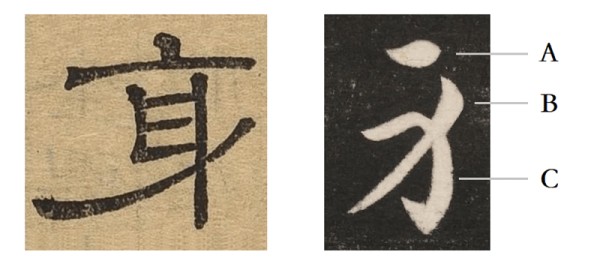

左边是隶书的“身”。在东汉,兴起一种对隶书进行简化和提速的写法,当时就称之为草书(后世把这种早期草书称为“章草”),右图即章草的“身”(皇象所书)。章草不仅大大简化了字形,还因书写提速而形成新的笔法,例如写出了A、B、C这样三个形态。

随后,当人们把草书的笔法用到隶书的字形上,比如,把隶书的短横按A写法去写,把撇按B写法去写,把某些横折用C写法去写(末端的钩也用到了其他许多地方),就产生了楷书。至于把楷书提速成行书,就无需举例了,因为我们都有经验。

澎湃新闻:您反对“书法是线条艺术”以及对于隶书草化的时间节点的看法直接导致了您并不认可甲骨文、金文作为成熟书法艺术的地位,甚至说篆书之美止于工艺美术性质,而隶书都只能算作“准书法”,对于大量研习这些书体的人来说,这种观点确实是很有冲击性的。

钱浩:其实这不完全是我的一家之见。当有学者说书法艺术产生于汉末时(比如羊达之),他就已经在否认篆书和隶书是真正的书法字体了。只不过我把这一点做了更详细的论证,而且恪守着理性原则,完全不是出于我个人对不同字体的喜好程度。

最重要的线索还是审美要素是否充足到产生艺术的程度。篆书(不论广义狭义)由于尚未将笔画本身塑形,因而在书写中需要兼顾、揣摩、训练、挑战的东西并不多,它的美感主要来自汉字本身的美和字体设计之美,书写技艺上并没有达到艺术应有的复杂度,因此带有工艺美术性质。工艺当然有工艺的趣味和欣赏价值,这是不可否认的。

隶书虽有笔法,但尚未像楷、行、草书那么丰富。更重要的是,它和篆书一样,各种横画在原则上都不倾斜,或都自身保持平衡,这就让书写没有足够的跌宕感和复杂度。横画的倾斜是楷、行、草三体和篆、隶二体的重要区别,是促成艺术的关键一环。

此外,很多迹象也从侧面暗示着楷、行、草是真正的书法字体。比如,自从这三体成熟之后,篆和隶就退到了书法史叙述的边缘;再比如,人们凭此三体就评定了王羲之的书圣地位,完全不会因为见不到他的篆隶作品而持保留态度;再比如赵壹《非草书》中所反映的那种对练字的痴迷态度在东汉以前从未出现过,等等。

澎湃新闻:您认可楷、行、草作为真正的书法字体都与“横画倾斜”的共同点有关,这其中的艺术原理能略作说明吗?

钱浩:楷、行、草三体的横画(不论长横、短横还是横折的横)在原则上都呈左低右高的姿态,篆和隶却不如此,这一差别任何人都能从作品中看到,但其中包含的重大的美学意义却一直无人深究。

首先,楷、行、草书的横画为什么普遍左低右高?这其实是字体演化中追求书写速度的结果,因为在右手执笔的情况下,不论以腕为轴,还是以肘为轴,写横时都有向右上斜去的自然倾向。因此为求书写之迅捷,就得顺应这一自然倾向。

以五体的“音”字为例,我们可以一眼看出楷、行、草和篆、隶之间在横画写法上的差别(仅以上半部分的横为例):

奇妙的是,按照朴素的审美意识,横画理应是水平的,否则字就容易失掉平衡,可是,楷、行、草书既让横画倾斜,整个字又可以是端稳的,不被认为是写歪了,这又是怎么做到的呢?

其原理在于,横的倾斜造成了“失衡”,但整个字在书写中又用了各种办法对该字的“失衡”情况进行了“制衡”。“制衡”的方式有两方面,一是从结构上,二是从笔法上,总的目的是增加右侧的“配重”。

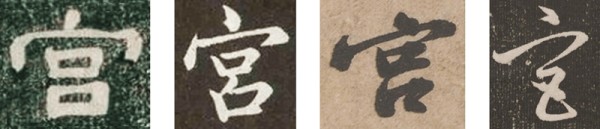

结构上的“制衡”在此举两例:比如当字中含有一个贯通左右的长横时,就让与之相交的笔画从横的中点右边的位置穿过横,具体有多“右”,则视横的倾斜程度而定(从“十”字上可以最明显地看出)。再比如“日”、“目”、“囗”这样的部件,会让右边的竖更长,下端会出头,或者出头并挑钩(见上图中“音”的下半部分)。

笔法上的“制衡”在此举两例:比如让撇重起尖出,写成向左下出锋的三角形,避免撇和捺的对称。这样的形态可以避免重心左压,有利于字中非横部分的重心右调,在与捺配合时,效果尤其显著(请见“未”字的对比)。

再比如,横的倾斜催生了横钩,和夹角较小的横折,两者写法十分相似,且不限于必须有横钩或横折的地方(比如作为一种连带)。这样的急转,对于字势的平衡来说,能够在横刚写毕就形成扳回之势,又便于接连下一笔,所以在楷、行、草中均有大用。请看隶、楷、行、草四体的“宫”字中的横钩和横折(隶书因为横不倾斜,所以没有横钩):

横画倾斜所带来的“失衡—制衡”原理类似于音乐中的“紧张—解决”(不协和音程解决到协和音程,不协和和弦解决到协和和弦),两者都形成了艺术所需的跌宕起伏之意趣,其区别在于,音乐中的“紧张”和“解决”在时间上接续流过,书法的“失衡”却不一定总在“制衡”之前,两者会错综出现,但在结果中两者会同时并显,合为一种效果。

正因楷、行、草书时刻含有“失衡—制衡”的动力感,且“制衡”总要根据“失衡”的具体情况进行及时而微妙的应对,因此这三种字体的书写才更有难度,更有趣味,更有“看头”,更有创作感。相比而言,篆、隶二体的书写就像是拿着既定的零件、按照安装说明去组装一件东西。

总之,横画的倾斜非同小可,它带来了结构和笔法上的重大变革,而这些正是促成书法艺术诞生的关键。

澎湃新闻:您在书中还强调了“书法无需神秘化”,所谓的“神秘化”具体是指什么?

钱浩:“神秘化”是指用太过抽象、难以实证的命题或描述来诠释书法的艺术性,比如,说“线源于道,墨生于气”,说书法“直追宇宙节律”,“以‘一’为参天地之化育的本源,以一治万,以一孕万,万万归一”,说书法是“有意味的形式”,因表现了“生命意味”而成为艺术,还有人说书法作品是“由一些运动着的毛笔线条在纸平面上不停分切空间而得来的图形”,甚至设想“反映世界上徒手线全部变化层级的谱表”,等等。

这些说法有两个共同特点:一是无法用以指明书法艺术和非艺术的写字之间究竟有什么区别——比如好字和丑书都可以被说成“有意味的形式”,因而评论家也能以“生命意味”不同为由说它们各臻其妙;二是难以为书法的欣赏和修习提供切实的理论依据——比如一个人经过多次临习终于把某个字由平庸练至精妙,不可能是因为他后来追上了“宇宙节律”,之前没有追上,或者后来做到了“万万归一”,之前“万万”没能“归一”。

澎湃新闻:我们都知道,书法是一项传承性极强的艺术,从初学者到精通者都在反复临摹中研习,那在您看来,到了现在书法还存在创新的可能性吗?

钱浩:我认为书法永远有创新的可能性,只不过创新的空间比较小。这倒不是说到了如今它的创新空间才小下来,而是自古以来就很小,未来也不会变大。这是书法的内在特点。所谓内在特点,就是说它由书法的艺术原理本身所决定,并不会被人的主观愿望(比如保守的倾向或突破的渴望)所左右。只有认识到书法的艺术性是怎样形成的,才能知道这门艺术的创新限度在哪,以及何以有这样的限度。任何创作者如果不谙于此,硬把绘画的、音乐的、文学的革新精神(尤其是现代派的做法)借鉴到书法上,那就很容易拔苗助长,造成两种“非书法”的结果而自不知:一是让字滑向普通书写——抒情的或怪异的普通书写,二是让作品归于绘画——取材于汉字或书法意象的绘画。同样,受众如果不了解书法艺术性的根基和这门艺术的创新限度,也就很容易在各种创新之举面前缺少分辨能力,在云山雾罩的话语里倍感迷茫,无从置喙。

这就是我写作本书的意图之一。尽管直到第十章才直接探讨“书法因何难以创新”,但前面各章其实全都连通着这一问题。

例如在第八章,我就以几种楷书笔画为例,简略梳理了古人在这些笔画上的创新历程。不难发现,这些变化是如此精微,历程是如此缓慢,真可谓是“纳米级”的前进。不过在认识到书法何以是书法之后,你便可知道这是必然的,今人若想出新,也只能继续“纳米级”地前进下去。写字者和看字者最需要的是耐心、经验和显微镜式的眼力,因为真正合理的书法创新都是渊源有自和细腻微妙的。

澎湃新闻:最后来聊一聊“入门帖”的问题,书法入门比较常见的是从隶书《乙瑛碑》或者颜真卿、欧阳询这些唐楷开始的,那您给自己的学生会推荐什么入门帖呢?

钱浩:我会先了解学生的具体诉求和目标。有的学生暂时没时间用毛笔练字,只想尽快让硬笔字悦目一些,对于这种情况,我会推荐赵孟頫的《道德经》、唐人小楷《灵飞经》以及庞中华的字帖,因为这些有助于改善间架。有的学生想深入掌握书法技能,从毛笔练起,这时我会推荐欧阳询的《九成宫醴泉铭》、颜真卿的《郭虚己墓志》等等,还会建议学生仔细研究王羲之的小楷作品《黄庭经》、《乐毅论》、《孝女曹娥碑》,并把它们临写成大字,因为这些字的笔法呈现着未被“踵事增华”的初始状态,能如水落石出一般传达出基本的技法。此外,我还建议学生常看《大观帖》,并给他们指出其中富含营养、值得选临的部分,而且不限于楷书。

我在书中阐发的“原型—变体”说也是我常给学生讲的,它是关于选帖和临帖的理性思考,其用意是区分前人笔法中哪些是本质而必要的部分,哪些是个性和不必须学习的部分,以及用硬笔如何写出毛笔效果。

当然,再缜密的理性思维也只是参考和佐助,对于艺术的学习,兴趣和快乐永远是第一位的。学生自己如果有极感兴趣的字体、书家、作品,一心想要模仿,那也无妨,我仍然会鼓励,不会硬把学生统统赶进我开列的清单里。

我们不可能在入门和目标之间拉起一根笔直的钢丝,非要让学生紧紧张张、不容偏差地走在上面。艺术需要摸索,需要徜徉,需要自由的体验。效率拉满和集中火力,永远不是教育的良方。

网址:专访|钱浩:认为书法是“线条的艺术”,是对书法的降维 https://klqsh.com/news/view/18535

相关内容

书法名家王鸿玉对书法文脉的赓续与创新Al解答:为什么日本人讲当代中国书坛只有三位书法家?

贾平凹不写小说写书法,书法卖得火爆,却遭到了书法界专家的怒怼

“书圣”王羲之:以书法美学的范式革命,开创了中国书法艺术新纪元

胡抗美:你写成王羲之没用,书法是讲人文关怀的

罗海蛟先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法特等奖

董老书法字如其人,风骨卓然!

汤林波先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法一等奖

李明坤先生荣获「墨缘堂艺术大赛」书法特等奖

邓步海先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法特等奖