在危机中锚定本真:《中年之路》的自我觉醒启示录

情感启示录三:接纳自我,活出真我本色 #生活乐趣# #生活情感# #情感启示录#

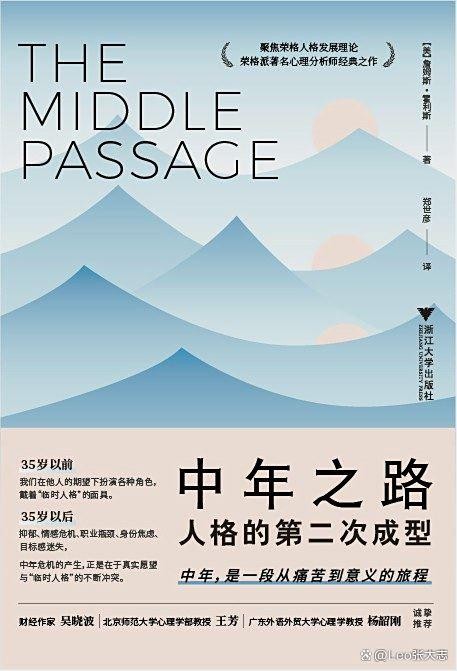

提及“中年”,大众脑海中常浮现“危机”“焦虑”“力不从心”的标签——职场瓶颈、家庭责任重压、身体机能衰退,仿佛这是一段被“失去”定义的人生阶段。但《中年之路》却以荣格心理学为锋利透镜,剖开中年困境的表象,告诉我们:所谓“危机”,并非生命的下坡路,而是人格第二次成型的契机;中年的痛苦,本质是一场“从虚假自我向本真存在”的觉醒之旅。这本书不提供廉价的“减压技巧”,而是带我们直面中年的核心命题,在拆解困境、接纳情绪、重构生命的过程中,找到“成为自己”的丰盈路径。

一、危机根源:虚幻的“自我要务”,如何掏空了中年?

许多人在中年突然陷入空洞,往往源于一个未曾察觉的前提:前半生的“自我要务”——事业成就、社会角色、家庭责任——大多建立在“外部投射”之上。父母的期待、社会的标准、伴侣与孩子的需求,为我们规划了清晰的轨道,我们只需沿着轨道奔跑,便会获得“被认可”的安全感。但《中年之路》一针见血地指出:这种由外部支撑的“自我”,只是荣格口中的“临时人格”,它终有撑不住的一天。

当身体能量衰退、晋升机会消失、孩子长大独立,这些“投射”便会逐渐消解:旧有的自我结构失去了外界的支撑,“虚假自我”的空洞随之暴露。此时,人们不得不面对灵魂的拷问——“除了员工、父母、伴侣的角色,我究竟是谁?”这种“虚假自我死亡”的过程,伴随着强烈的背叛感、期望落空与空虚感,正是中年危机的核心体验。而身体的疲惫、情绪的抑郁、莫名的焦虑,不过是“自性”发出的信号:你该停下向外追逐的脚步,转而向内寻找真实的自己了。

书中的剖析打破了“中年危机是能力不足”的偏见——它不是你不够努力,而是你一直为“别人眼中的自己”而活。当外在投射失效,危机便成了一道“不得不觉醒”的门槛。

二、愤怒真相:被压抑的“阴影”,为何在中年集中反扑?

中年人的“易怒”,常被简单归因为“脾气变差”,但《中年之路》却揭示了更深层的心理逻辑:中年愤怒不是突然爆发的情绪,而是几十年被压抑的本能与冲动,在“临时人格”松动时的集中释放。

从青年到中年,我们为了扮演“好员工”“好父母”“好伴侣”的社会角色,不得不将愤怒、叛逆、欲望等“不符合规范”的能量压入无意识——荣格将这些被排斥的部分称为“阴影”。这些能量从未消失,只是在等待一个爆发的触点:可能是一次职场失意,一场亲子冲突,或是一段婚姻的疏离。而文化对“愤怒”的负面标签(“破坏性”“不成熟”),更让我们加剧压抑,最终让这些能量转向内部,表现为对小事过度反应、莫名暴躁,甚至陷入抑郁。

但这本书并未将愤怒视为“负面情绪”,反而将其看作中年转型的信号:愤怒的出现,意味着你开始看见被忽视的真实需求。若能觉察、承认并与愤怒对话,它便能从“破坏性能量”转化为“创造性能量”——有人通过愤怒重新定义职业边界,有人借由情绪梳理修复亲密关系,有人则在接纳愤怒后,唤醒了沉睡多年的创造力。中年愤怒不是“衰老的代价”,而是自我觉醒的“敲门声”。

三、生命重构:“剩余存在”里,藏着本真的丰盈

当“临时人格”崩塌、外在角色剥离,中年似乎只剩下一片“空隙”——没有了职位光环,没有了“为人父母”的紧迫责任,没有了社会标准的指引,我们该如何自处?《中年之路》用“剩余存在”这一概念,给出了充满希望的答案:这片空隙,恰恰是灵魂重新充盈的入口。所谓“剩余存在”,就是“剥离外在脚本后的本真状态”,它需要我们完成三重转向,最终在“成为自己”中找回生命的丰盈。

首先是认知转向:从“拥有”到“是”。前半生,我们习惯用“我有什么”定义自己——高薪工作、名牌服饰、他人的赞美;中年危机则迫使我们直面“这些外在坐标不可靠”的真相,转而追问“我真正的本质是什么”。当认知重心从“拥有”移向“存在”,我们便开始了荣格所说的“自我—自性”转换,不再依赖外界评价确认价值。

其次是情感转向:从恐惧匮乏到接纳空隙。失去外在角色的过程必然伴随失落与焦虑,但若能承认“未知本身就是生命的一部分”,允许空隙存在,我们便有机会与“阴影”和解——那些被压抑的欲望、未实现的梦想、不敢面对的脆弱,都能在空隙中被看见、被接纳。正如书中引用里尔克的诗句:“要赢得生命,我们必须学会失去生命”,失去的是虚假的脚本,得到的是与自我和解的自由。

最后是行为转向:从被动角色到主动行动。当“临时人格”失效,我们不再为取悦外界而行动,而是开始回应内在的召唤——有人重新选择职业,有人拾起年轻时的爱好,有人投身公益。这些行动无关“成就”,只为“真实”;它们不是对中年失落的“补偿”,而是“成为自己”的具体实践。

这三重转向交汇之时,新的人格便会成型:它不抛弃前半生的经验,却也不被其束缚;它既谦卑于人类的有限与脆弱,又尊贵于自由选择“向真而行”的勇气。此时,即便外在有所失去,内在的丰盈也足以支撑起生命的重量。

四、终极启示:没有大师,你才是自己的答案

在探讨中年重构的终点时,《中年之路》抛出了一个振聋发聩的观点:“没有什么大师,因为每个⼈的道路是不同的。”这句话戳破了人们对“权威答案”的依赖——许多人在中年困境中四处寻求“人生导师”,渴望得到一套“通用解决方案”,但书中却提醒我们:生命的答案,只能由自己书写。

首先,每个人的生命课题都是独特的。中年的焦虑、失落、愤怒,看似相似,实则根植于不同的童年经历、成长轨迹与内在渴望——有人的危机源于“从未为自己活过”,有人则源于“一直活在他人的期待里”,没有任何一种“模板”能适配所有人的困境。

其次,真正的答案只能向内探寻。荣格曾说,人们的痛苦,源于“满足于对生活问题不充分或错误的答案”。若依赖外界的“大师”或“权威”,本质上是延续了前半生的“外部投射”——将自我成长的责任推给他人,最终只会离真实的自己越来越远。唯有直面自己的内心,倾听“自性”的声音,才能找到属于自己的答案。

更重要的是,任何声称“掌握生命奥秘”的人,都只是在证明“自己的真理”,而非“你的真理”。就像两位遭遇裁员的职场人:有人视其为“职业生涯的失败”,有人则将其当作“重启人生的契机”——同一件事的“意义”,因个体体验而天差地别。《中年之路》反复强调:生命的意义与奥秘,从不藏在他人的言论里,而藏在你向内发问、向外实践的每一步里。

结语:中年之路,是“成为自己”的旅程

《中年之路》不是一本“中年自救手册”,而是一面照见自我的镜子——它让我们看见,中年的“失去”不是损失,而是“剥离虚假”的必经之路;中年的痛苦不是惩罚,而是“唤醒本真”的号角。这本书不承诺“消除危机”,却教会我们“与危机共处”:在投射消解时直面空洞,在愤怒反扑时接纳阴影,在角色剥离后重构生命,在无人指引时相信自己。

中年不是生命的“下半场”,而是“真正人生”的开始——当我们不再为外界的期待而活,不再用虚假的角色掩盖真实的渴望,便能在“剩余存在”中找到丰盈,在“成为自己”中遇见生命的本质。正如书中所言,灵魂旅程的丰富“至少与世俗成就一样有价值”,而《中年之路》,便是这场灵魂旅程中最忠实的向导。

祝愿你我尽早走在属于自己的中年之路上,整合阴影并活出自性。

#夏季图文激励计划#

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:在危机中锚定本真:《中年之路》的自我觉醒启示录 https://klqsh.com/news/view/192773

相关内容

2025年必读书单:在不确定时代锚定人生坐标正念练习:锚定当下,开启内心宁静之旅

快乐哲学:在琐碎中锚定生命微光

自媒体之路中的成长与觉醒:我的奋斗轨迹

2025年必读书单:于时代浪潮中锚定人生方向

这本中年危机和人生迷茫期必读书籍,2025一定逼自己读完!

2025年必读的12本经典好书:在不确定时代锚定人生坐标

10本教你清醒搞事业的女性书单:从自我觉醒到职场突围的成长指南

《牧羊少年奇幻之旅》中的生活启示:经典语录的力量

5本灵性成长书籍推荐,助你开启觉醒之旅