值得尊重的范曾 被失联传闻刷屏 家属称仍在家

传统美学中的对称原则在现代家居设计中仍被广泛应用 #生活知识# #生活美学# #传统美学与现代生活#

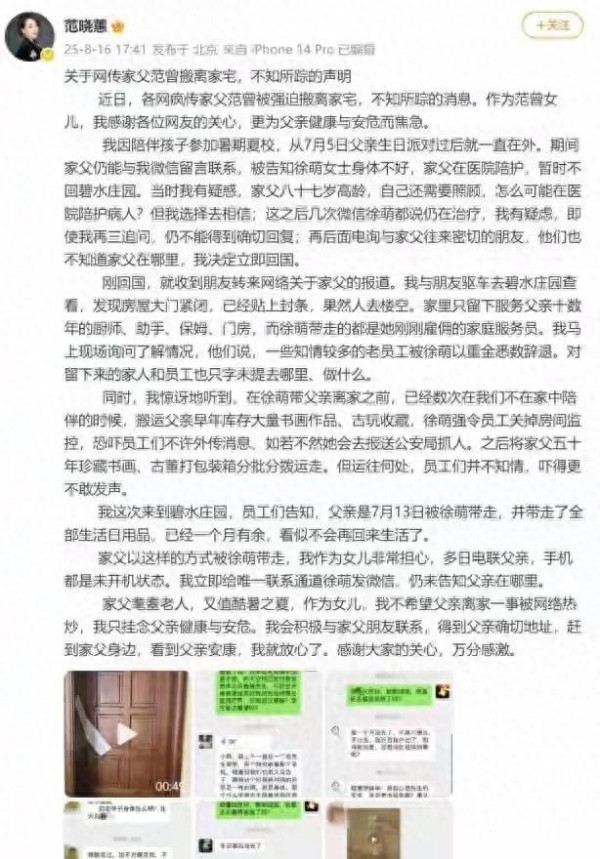

近几天,关于87岁书画家范曾“失联”的传闻在网上炸开了锅:有人说他家门被封条封住、五十年收藏被一扫而空;有人把事件戏剧化,推测小娇妻徐萌出轨、携款带物把老先生“拐走”。热搜上演了一场宫斗剧,短时间里各种媒体、账号、弹幕把一张合照、一只包、一件宽松衣服都当成“铁证”。随后,范曾之女发声表示联系不顺,继子晒图辟谣,范家旗下公司也说人还在家——信息真假参半,舆论场比剧情还热闹。

1、流量与好奇心如何把家事变戏码

名人就是天然的放大镜。大家对健康、财产、家庭戏码本就感兴趣,平台又喜欢高互动的内容,算法和猎奇心理一合拍,谣言就被迅速放大、复制并贩卖成热点。可惜,速度常常赢了准确:在没有权威确认前,用推理代替事实、用臆测替代核验,既伤害当事人,也误导公众情绪。

2、图像和符号被当作万能证据

那张在画展的合照,本应是最直接的辟谣材料:老先生出现在公众场合,说明所谓“失联”可能是误传。但同一张图也能被截取、拼贴、重读:衣服宽大就说怀孕,爱马仕包就说家产无虞。这样的“证据拼贴法”把真相碎片化,让复杂事实变成人人都能参与的演绎秀。

3、家庭矛盾在舆论场被简化为二元对立

继室、继子、亲生女儿之间的纠葛在私域里常常复杂而微妙,牵涉情感与法律层面。但一旦搬到公开场域,叙事就被标签化:继母“抢财”、亲女“无情”。这种简化既不利于事实调查,也可能加剧当事人心理负担,干扰司法和调解的正常进程。

4、我们能做什么——对媒体、平台、公众和当事人

- 媒体与自媒体:报道敏感的名人消息时,请先求证权威来源、家属或经纪方。别为流量用猜测去填空;对未证实信息要做明显提示。

- 平台:加强对未经核实内容的标注与传播控制,降低对谣言型内容的算法倾斜,限制赚取流量的恶性复读。

- 公众:提高信息辨别力。一张截图、一段录音,不等于事实全貌。多看来源,多等回应,别让情绪先跑。

- 当事人/家庭:在舆论高敏期,适度主动通报基本情况(如健康、行程)能压缩谣言生长的空间。并不是要把所有私事曝光,而是在关键节点给出必要的澄清。

说到底,这类事件提醒我们:好奇可以按下刹车,换成核验的习惯。作为旁观者,留一点同理心也很重要——无论最后事实如何,那些被推上台前的人首先是有血有肉的个体。网络的冷嘲热讽和群体审判,会让本已复杂的家庭纠纷更难收场。

你见过类似的案例吗?或者你觉得媒体、平台还能做哪些改变来遏制这种信息狂欢?欢迎在评论区聊聊。多给长者一份尊重,多给真相一份耐心,网络世界或许能少些戏谑,多些温度。

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:值得尊重的范曾 被失联传闻刷屏 家属称仍在家 https://klqsh.com/news/view/217891

相关内容

87岁书画大师范曾被娇妻带走失联?公司账号回复称“谣言”【爆料】可可影视突发:圈内人在傍晚时刻被曝曾参与丑闻,刷屏不断席卷全网

她紧急发文:87岁书画大师父亲失联

失联月余范曾被找到了!三张合影报平安,人在法国看展

87岁书法大师失联?友人证实其已乔迁新居

家人们,最近被《一路繁花》的消息刷屏啦!

居家护理怎么做才满意?从“互联网+”到三级联动守护近千万失能老人的晚年尊严

范曾女儿确认其父失联!大量书画珍品被人搬走!

明月山徒步失联女子遗体已找到,两处细节值得警醒

1991年,画家范曾去台湾,却遭同行扇巴掌,发生了什么?