纪录片评论|乡野家园:地方性的影视化表达——《四个春天》纪录片评论

观看纪录片,拓宽视野 #生活乐趣# #电影电视剧#

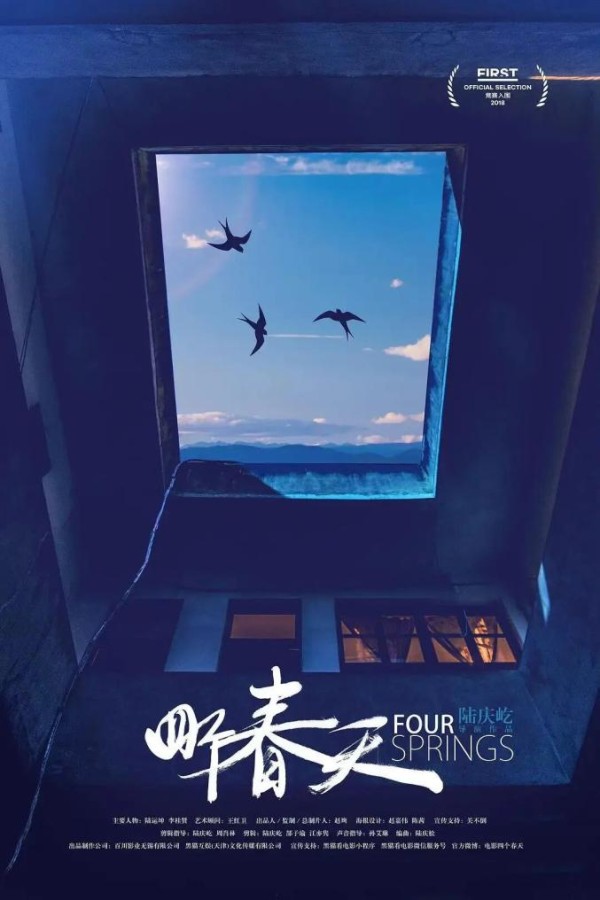

《四个春天》纪录片海报(图片源自互联网)

《四个春天》是由陆庆屹执导的纪录片,于2019年1月4日上映。这是一个关于贵州独山的故事,也是关于陆庆屹一家的故事。选择这部纪录片初衷,来自于我与陆庆屹共同的乡愁与故乡——贵州。

“在对对象的默默注视里,达到物我两忘,主客交融,从而发生主体位置的变化,产生移情,因此有可能为我们的生命开启更多的视点,从体验他者中体验自我。而面对社会性要求时,则往往显得无力,有时候即使悲哀,也被化为生命本体之中的现象加以对待,缺憾和悲伤,都可吟诵与咏叹。”(王小鲁,2011)纪录片的魅力正在于此。1922年,《北方的纳努克》在美国上映。作为民族志电影的先驱,这部纪录片记录了地质工作者对北美爱斯基摩人生活对观察与拍摄。上世纪,伴随西部开发的计划,越来越多的东部人民迁往西南内陆。中原文化与西南独特的少数民族文化得以碰撞交融,民族志影片也正基于这样的历史背景,在西南得到壮大发展。新中国成立之初便影陆续上映。贵州作为西南区域少数民族种类数量都较为突出省份,突然间得到了影视市场的再度青睐。

陆庆屹的父亲叫陆运坤,退休之前,是小县城里的物理老师,他内敛寡言,平日里,总是一脸平和。他擅长各种维修,水龙头、椅子腿,修好后,总是会开心地露出满足的微笑。他喜欢倒腾各种乐器,二胡、笛子、小提琴……他一共会20多种,有些乐器是买的,有些则是自制的。母亲叫李桂贤,她性格开朗,酷爱唱山歌、跳小舞,择菜时,总能看到她的脚在悄悄地打着拍子,做菜之时,她也不时跺起舞步来。她时常开怀大笑,似乎总能在平淡的生活中找出各种乐趣来,并把这份快乐传染给旁人。陆运坤的三个子女都在外地工作,老两口便努力做到自立且自足,平日里有不少时光,他们上山拓荒,下田种菜,在这个不大的小院里吹拉弹唱。这就是《四个春天》里的两位主人公。

《四个春天》,其纪录内容完全来自于导演陆庆屹的家庭日常生活,全片时长一小时四十五分,仅使用了一部尼康D800手持摄影机作为拍摄器材。影片用近乎白描的叙事手法,构建了真实的乡村生活面貌,呈现出悲欢交杂的日常生活与诗意的独山小镇。本片先后获得第12届First青年影展最佳纪录片、第55届台湾电影金马奖最佳纪录片、最佳剪辑两项提名。

“因离家多年,我的审美、思维、习惯已经被重构,这距离使我变成了家乡的旁观者,在不需要与生活角力之后,我有了新的视角去观望故乡的生活方式、人情、风物。”(陆庆屹,2019)陆庆屹想呈现的不只是家庭的故事,更包括家乡的风土人情。

一

诗意的呈现:基于真实生命的情感表达

法国电影学家让·米特里把影像分为三个层次:知觉的层次、叙事的层次和诗意的层次——影像通过象征建构一个诉诸观众知觉并触发想象的“诗意”,最终达成视听艺术的呈现。时间是不可逆的,“人不能两次踏入同一条河流”(赫拉克利特)。作为家园的乡村,陆庆屹选择回到自己,回到家庭。家就像铁屋子一样,是一个诗意的空间。

第一年春天,父亲给母亲染发。父母依旧身手矫健,漫山遍野摘不少野菜和草药。走累了歇息,母亲的歌声便荡漾起来。父亲登到高处,也唱起了歌,回忆起自己的往昔岁月。夜晚老两口会各自忙活,一墙之隔,是生活与热爱。母亲在缝缝补补,父亲在吹拉弹唱。

第二年春天,父亲大病一场,变得越发依赖母亲。这一年,由母亲为满头白发的父亲理发。出门登高时,也变成母亲等待脚步慢下来的父亲,不变的是二人的歌声仍旧回荡在田野间。往往与“回家”有关的故事,在呈现温暖的同时,都会伴随着一个人的夭亡与悲情。第三年春天来临前,姐姐庆伟没能熬过病痛的折磨,离开了。白发人送黑发人。影片的前半部分并未过多描摹姐姐这一形象,因此,姐姐的突然离世给影片带来了急转直下的情绪切换,陆家原本鲜艳的生活蒙上一层灰朦。

第三年春天,这一年,父母俩苍老了许多,家中欢声笑语也不复往昔。饭桌上,父母总是习惯给姐姐留一个位置。姐姐坟前作物已经茂盛长出,细雨中父母在山野中再次唱起熟悉的歌谣,仿若一朵开在伤痛中的花朵。

第四年春天,父亲发掘了新的爱好——养蜜蜂。网购蜂箱、学着视频教程组装、每天准时准点观察......母亲调侃父亲:“你一天拿这个蜜蜂差不多像初恋情人啦”这一年,父亲重拾起弹奏乐器的习惯,和母亲登高散步,生活回到了应有的模样。

故事在质朴的春天、哀戚的春天、低沉的春天和释然的春天间起承转合,真实性与戏剧性、深刻性的混合之美,使得夭亡来袭时,显得格外悲凉、冷酷;而创伤之后的抚慰,则格外温暖、阳光。《四个春天》于日常的琐碎片段中体认人生与命运,伴着无限诗意,向荧幕前的无数个“我”展示了生命自身的影像。

二

私影像属性:私域情感的公众表达

《四个春天》是一部超越家庭创伤、共性性极强的私电影,电影在涉及到部分家庭创伤与隐私的呈现时,导演并不回避,但又隐忍而节制。影片的叙事结构是板块式的,各个板块之间相互依存又相互独立存在。

纪录片是基于真实生命的情感表达,传递出构筑于真实生命之上的情感力量。私电影是纪录片的一种亚类型,因此也被称为“私纪录片”。对于私电影有广义和狭义两种理解,广义的私电影即第一人称纪录片,狭义的私电影只是第一人称纪录片的一部分,特指那些镜头对准导演自己个人或家庭,拍摄身边琐事、自身经历或家庭故事的影片。虽然狭义电影都以表现自我为核心,通常都使用日记式都记录方式,但在记录的时空和题材的取舍上,创作者通常在两个维度上分道扬镳:一些人选择家庭日常,而另一类人选择私密和禁忌,它们构建了私电影迥异的两条发展脉络。《四个春天》无疑是前者。影片以不完整的事件描述和连续流畅的剪辑造成对时空的压缩和跳跃,它的拍摄手法是纪实主义的,它在一定程度上还原了生活的真实状态,但同时也是表现主义的,它把生活进行了高度的浓缩。拍摄家庭的题材,由于被摄者与拍摄者亲密的关系,为影片提供了一个相对轻松的环境,导演自身对环境和被摄主体的高度了解。观同时,导演的“在场”也没有被刻意抹掉——父亲在和姐姐打电话时会说:“庆屹东摄西摄,在拍我给你打电话。”母亲送外孙出门时会对正在拍摄的导演说“摄他们去”。导演既不完全游离于故事之外,但也没有深度参与其中。从始至终,陆庆屹《四个春天》里,保持了高度的克制与与冷静,在旁观与参与中达成某种平衡,同时完成了影片对纪实和审美的追求。私电影中,导演在讲述故事的同时也意味着将自己的个人隐私暴露在公众面前。日常生活中的现实,比起本身具有戏剧性的情节,没有妨碍导演的自我呈现,更丝毫没有削减他的影像魅力和吸引力,观众反而在这些朴实的私人影像里,发现了“日常”的惊人力量和淡淡的诗意。

《四个春天》里,导演通过这一部尼康D800,以第一人称的视角,录下了父母家的影像,再通过影像的拼凑与组接使其触达深度的情感释放,这样深刻的情感传达单纯的宏大叙事难以产生。从第一人称出发,在与特定的群体、族落的互动下,就成为自我所在群体的”民族志。而作为民族志而言,故事的主角便不再只是陆运坤和李桂贤夫妇,而映射出无数个留守于此的父母。一个私人化的影像呈现的是中国人共同的情感故事与普世化的意义,通过“纪录我”“书写我”获得了向外的纬度,在创作者和观赏者之间达到了一种共鸣,使观者从中找到了自己的影子,最终使得“私影像”某种程度上转变为了“公影像”。

三

地方性叙事:贵州的歌舞、饮食与仪式

“地方并非来自其位置,也不是来自其服务的功能,亦非来自居住其中的社群,或是肤浅俗世的经验;地方的本质在于,将地方定义为人类存在之奥秘的中心的、无自我意识的意向性。”

《四个春天》是布依族导演陆庆屹对贵州乡村地域进行对一次叙事。陆庆屹的家,位于贵州省独山县的麻尾镇,黔中大地上聚居着各类少数民族,麻尾镇则属于布依族的聚集区。“地方性知识是一个特殊人类群体有关他们自身与周边生态环境和社会环境之间的知识”,是一种关于人与生态之间互动的知识与信念从上一代人延续到下一代人的文化传递过程,“是知识接触的结果,在这些接触中,地方与全球、传统与现代复杂的交织在一起。”

(一)歌舞

“音乐在我家是生活的一部分,很重要的一部分,是生活的自然呈现。”(马丽琳,2019)热爱音乐的氛围深深影响着家里的每一个人,因此,在纪录片中,父母日常生活中的歌舞成为了陆庆屹着墨较多的对象。

贵州的少数民族多居于深山中,几乎不与外界来往。文字不是少数民族青睐的交流方式,他们更喜欢以歌记事。因此,山歌便取代了文字甚至语言成为了人们传情达意时的第一选择。《独山州志》有载“仲家结婚时,送亲妇幼成群,男女混杂,交饮为欢,歌声达旦。”贵州独山一带的布依族同胞,不仅在岁时节庆、人生礼仪式中唱山歌,日常生产生活的每一个场域,民众都能“随口唱和”。布依山歌是布依文化传承的重要载体。在陆庆屹的记忆中,每逢家乡的赶场天(即周日,“赶场”意味着“赶集”),寨子的人三三两两相约而至,在买卖之余,往往还要对上几首山歌。若适龄的青年男女有中意的对象,则可以通过山歌互诉衷肠,双方各占一个小山头,你来我往,好不热闹。“春来桃花满树开,一叶小舟荡波来,今天同观西湖景,笑在眉毛喜在怀,人无艺术身不贵,不会娱乐是蠢材。”这是影片中余姨妈来陆家做客时哼唱的山歌,陆母在一旁附和着,手中还忙着剁肉馅。年轻时,她俩都是镇上最会唱歌的姑娘家。布依族的山歌承载着一代人所有的温情,歌里唱响的是她们的青春和深厚的情义。然而改革开放后,大量的贵州青壮年外出打工,主要劳动力流向广东一带。留在山里的,几乎只剩老人和儿童。父母陪伴的缺席与新时代审美取向的改变,渐渐的,新一代年轻人不再喜爱山歌,布依山歌也面临着无以为继的窘境。

布依人民善歌,独山人善戏。陆庆屹的妈妈尤其喜欢中国的传统音乐,在《四个春天》中有一幕,母亲做针线活时自在地哼唱花灯戏“妹呀,在房中绣呀罗裙呀。”独山花灯戏于2008年成为贵州省第二批国家级非物质文化遗产。“独山花灯戏”源于农人闲时赏灯的习俗,是当地民众最为喜爱的传统民俗戏剧。花灯戏语言朴素、亲切、生动,唱词通俗易懂,有曲有白,也有科诨调笑,虽无文人学士的典雅风彩,却另具一番泥土清香。花灯是吉祥幸福的象征,是山乡人民古朴的心愿和纯真的感情的颂歌,他们的欢乐、痛苦、善良的品格和美好的希冀,都能在花灯中得到呈现。

离歌用来悼别夭亡者。在纪录片正式叙事之前,影片片名定格在亲人前去祭拜姐姐的一幕上。随之响起了姐姐丧葬仪式中的灵堂孝歌:“我听过,你贤良的女子,累管当家,正说因你,要此绝去,子母锥心。我身旁,未带有,纸笔和墨砚。她这一生,泪洗人呐,七天夜满”这是一首丧葬歌,作为超度亡魂的存在,丧葬歌通过讲述家族故事和人生道理,寄托了生者对逝者深深的哀思与缅怀,为亡魂虔诚祈福。丧葬歌拉开的序幕里,姐姐缺席了,但之后的每一个时空里,姐姐又通过记忆与录像重新“在场”。

歌舞相伴,在少数民族人的观念中,如果有什么溢于言表之情,那便以歌舞为替。在每一个春天里,几乎都有母亲起舞的一幕:在父亲的二胡声中、在田间地头、在姐姐的墓前……土壤生长出动人的歌谣,父母浇灌开花,对于生活在独山的布依族人来说,歌舞早已超出娱乐的性质而成为他们生命力量的一部分,帮助着他们渡过困境与苦难。

(二)地域风味

“某一个特定的族群对一些特殊的食物已经潜移默化的具有共同的‘口感’与‘口味’形成带有生理和身体感受的特殊‘味觉’。”诞生于一方水土的食物常常会附带上地域文化的标签,成为万千离乡游子心中最为珍贵的乡愁。

从前,西南山地粮食匮乏,尤其是肉类。再加上山上极为潮湿,食物难以保存。逢年过节才舍得宰一头猪,却又不舍得很快吃完,于是当地少数民族便发明的“熏制”的方法,使其成为腊肉和腊肠,可以在常温下保存半年至一年。尽管今日,“冰箱”已经在民族地区得以普及,但逢年过节吃腊肉已经成为贵州人的习俗之一了。每近年关,父母便会开始准备杀猪腌肉。新鲜的猪肉,除了用于祭祀祖先和保留部分迎接新年,其余部分会被精心切割成条状,并涂抹上盐、花椒、胡椒等各式调料,随后放入大型容器中腌制,这个过程大约需要一周。待调料的味道充分入猪肉中后,“熏制”便可以开始了。腌制好的猪肉会被整齐地悬挂在封闭的“熏制室”内,家中成员轮流值班,持续地向火塘中添加树叶、树枝和木材,使得一层层的浓烟被牢牢地锁在“熏制室”中。猪肉在浓烟的环绕和微火的烘焙下,逐渐变得干燥和深黑。一两天后,经过这样的处理,腊肉就能长时间保存了。熏制好的腊肉通常挂在家中的火塘上方,每当生火做饭时,火塘产生的火苗和烟雾都会对腊肉进行“二次加工”,使腊肉散发出独特的香气。腊肉与腊肠早已成为漂泊在外的贵州人心中的乡愁了。

贵州人十分看重食物的风味,这些承载着乡愁的食物反复的在影片中出现。第一个春天里,父亲守在一个大铁桶旁吹火、添柴,为家人静静的熏制腊肉。桶盖揭开,里面的腊肉腊肠色泽鲜亮,自己也忍不住先赞叹“太安逸咯”。“熏”腊肉的场景第二年伴着过年的热闹氛围照常出现,却在第三个春天里缺席,这是因为姐姐的离去。终于到了第四个春天,燕子再次绕梁飞舞,父母也逐渐从失去女儿的痛苦中走出,他们开始坦然面对生命的来去,重新温和的走入了生活应有的轨道,再一次“熏”起了腊肉。

(三)仪式

在布依族的传统民族文化里,每家每户都会在“堂屋”中摆设神龛,以此供奉祖先和神灵。逢年过节,布依族人们都会在家中备好酒菜向祖先供奉,以求得家宅平安、六畜兴旺。除此之外,当地民众还会举行一系列活动如“初五拾柴迎财神”、“送灶神”、“年猪饭”等。《四个春天》中,每一年的春天故事几乎都从过年时开始讲述,全家人会一起准备好上山祭祀的用品,每年的春联一定都是由父亲亲自完成,母亲也不闲着,会早早和家中儿女商议确定好年夜饭的菜单。这些春节家祭的仪式,依生并独属于这一方水土。

姐姐的突然离去,葬礼上,香烛明灭间,黑色的棺木静静停放在灵堂之中,唢呐声声。送殡仪式时,儿子手捧母亲的遗像走在最前面,众人起棺后跟在后头。下葬时,儿子双膝下跪,高声“请”妈入葬,看到此处,观众们无一不为姐姐的离去动容落泪。在这一段的拍摄过程中,陆庆屹虽然悲痛,但依旧保持住了旁观者与参与者的平衡度,没有刻意表露太多情绪。“当时感觉就是我要记下来,因为记下来之后感觉一家人还是在一起的。”

而后陆庆屹曾多次记录下一家人给姐姐上坟的画面。坟墓被视作是生与死的交界,唯有“上坟”时,活着的人方能通过祭祀食物和烧纸钱向亡者传达思念之情。自第三个春天开始,一家人常常在姐姐的墓前种花草树木,维护这一方净土,来怀念姐姐。

四

结语

“家之所在,无远弗届”,正如戴老师所言,“乡愁乌托邦”将过去理想化并从中汲取了面向未来的精神动力,以“人间真情”想象地消解着冷漠而隔膜的后现代空间。(戴锦华,1997)

传统乡土社会是“熟人社会”,存在着血缘和地缘联结的生活共同体形式,乡民之间以情感和归属紧密、真实、团结地联系在一起。而随着乡村现代化转型,人口不断流向城市,这种由原始的血缘、地缘联结而成的群落集体日渐分化。乡镇日渐演化为都市的精神母体,以自在、自足、自如的姿态呈现在世人面前。《四个春天》中,导演陆庆屹借父母的日常生活,描摹出了一番故乡的风土人情、风俗风貌。日常生活的纪实呈现带来了集体的回忆,观众重新思考“家庭”的范式与内涵。

三餐四季的流转间,最真实质朴的表达与最真挚热烈的情感构成了《四个春天》。影片中,命运是编剧,生活是导演,推动大家向前走的,是悠悠岁月,流动着的,是细细密密的温暖与爱意。四个春天不仅是四年的光阴,更是一种似春天的生命张力。那些离巢的燕子、烧焦的小提琴、庭院中间的锦鲤池、墓碑前盛开的鲜花,都是他们生活的痕迹。

2023年,导演陆庆屹的父亲离开了,在父亲的悼文上,他写下了这段话:“2017年,我用将近两年的时间,把拍摄父母的视频剪成了一部纪录片《四个春天》。首映的那天,我回贵州接他们到北京来看,我就想让他们在影院里, 看看银幕里的自己有多可爱,多可贵。映后环节,主持人让父亲说两句,他那时候已经有些衰老了,他站起来,迟缓地摘下帽子对前后的观众各鞠了一个躬,说:‘我今天在银幕上看到我自己了,我想这部片子是献给我们老人的吧。’他顿了顿,继续说:‘我感谢我的儿子。’当时我在台上泣不成声。我从来没有给他们买过什么礼物,但那一刻,我终于给他们献上了一份礼物。他们终于看到了我在坚持着什么,也终于可以对我放心了。”(陆庆屹,2023)

参考文献:

[1] 杨丹.(2023).歌舞、仪式与饮食:人类学视角下《四个春天》的地方性知识叙事研究. 电

影评介(06),84-89. doi:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2023.06.013.

[2] 陆庆屹,孙红云 & 张浩.(2019).《四个春天》导演访谈. 北京电影学院学报(03),63-71.

[3] 王小鲁.(2011).中国独立纪录片的契约精神. 电影艺术(05),93-98.

[4] 马丽琳.(2019).每个家庭都有自己的诗意——《四个春天》导演陆庆屹访谈. 电影评介

(01),31-37. doi:10.16583/j.cnki.52-1014/j.2019.01.007.

[5] 戴锦华.(1997).想象的怀旧.(1).11

(本文为北京大学通选课《专题片及纪录片创作》2024年度期末作业,获得“新青年电影夜航船2024年优秀影视评论”)

新青年电影夜航船

本期编辑 |童文琦

图片来源于网络

原标题:《纪录片评论|谢滨妍:乡野家园:地方性的影视化表达——《四个春天》纪录片评论》

阅读原文

网址:纪录片评论|乡野家园:地方性的影视化表达——《四个春天》纪录片评论 https://klqsh.com/news/view/218501

相关内容

家庭式纪录片的真实与真情流露——以《四个春天》为例记忆的转译者与叠加者——评纪录片《卢沟桥,我们的纪念》多维叙事|西岭雪·影视评论

当石像开口说话——评纪录片《巴蜀石窟》的美学策略与历史想象|西岭雪·影视评论

【文化评析】纪录电影如何突围

纪录片镜头背后:徐欢历史叙事的新视野

宅家刷片?这些纪录片必看

纪录片《时代逸飞》开播:带你了解走出画室的陈逸飞

影片分析与评论.pdf

影视作品评论与分析(第二版)

动画片不如纪录片,这几部高分纪录片,值得父母带着孩子反复刷