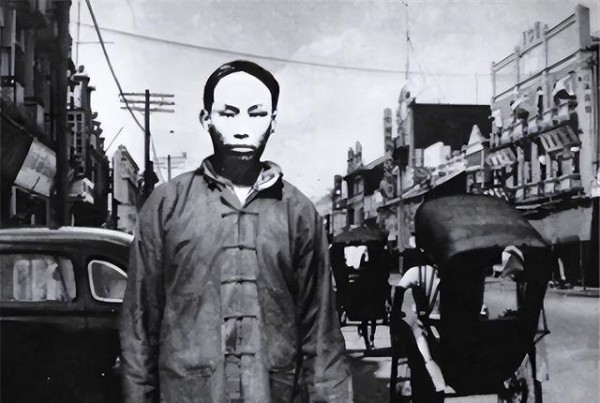

胡适、梁启超、鲁迅,那些年阔绰的知识分子,真实生活是怎样的?

分享真实经历:我在XX的那些日子 #生活乐趣# #生活分享# #生活故事精选# #真实生活记事#

《民国大师的生活实录:知识分子的另一面》

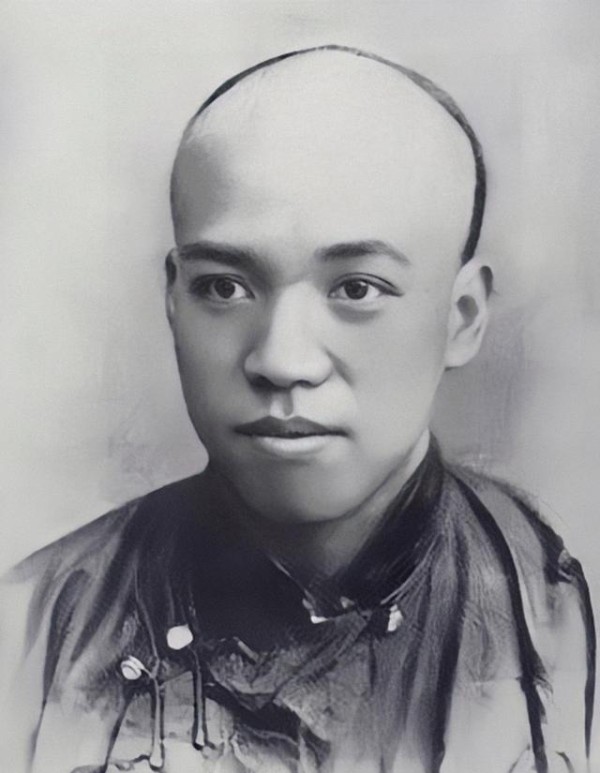

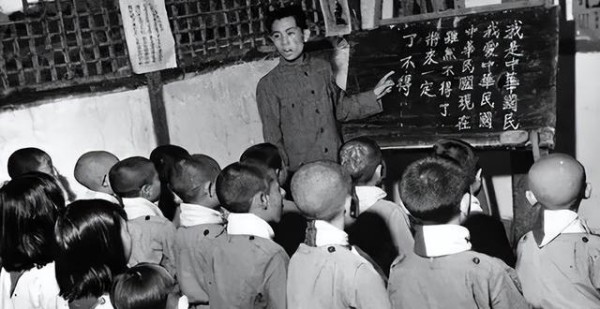

"先生,您说民国时期的知识分子都过得很穷苦,可我怎么听说胡适先生住的是洋房,还经常去高档西餐厅用餐?"

一位年轻学生向他的历史老师提出了这个问题。老师放下手中的书籍,露出了意味深长的微笑。

"这个问题问得好。让我们走进那个年代,看看那些文化巨匠们真实的生活。"

北大校园里,1917年的一个清晨。胡适正在整理他的讲稿,桌上放着一份薪资单:280银圆。这个数字,足以让当时的普通百姓瞠目结舌。

"胡先生,您的月薪可真高啊!"一位年轻助教感叹道。

胡适笑着说:"这还只是基本收入。别忘了,我还有讲座费和稿费。"

确实,在那个年代,北大教授的待遇优厚得令人羡慕。280银圆意味着什么?当时上海的猪肉,一银圆可买七斤。

而学校提供的教职员工食堂,每月只需9银圆就能享受三餐。

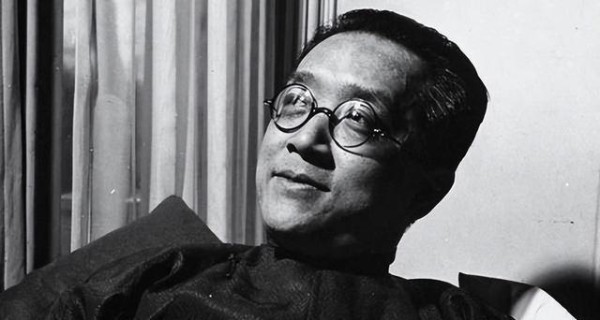

"老师,那梁启超先生呢?"学生继续追问。

"啊,说到梁启超,那可是个经营有道的文化人。"老师拿出一份泛黄的《庸言报》。

1912年,梁启超创办《庸言报》时,印数从一万份迅速增至两万份。他在给家人的信中提到:"若至二万份,年亦仅余五六万金耳。"这笔收入,在当时堪称惊人。

但这只是梁启超收入的一部分。他与商务印书馆的合作更是令人瞩目——千字20元的稿酬,在当时可谓天价。

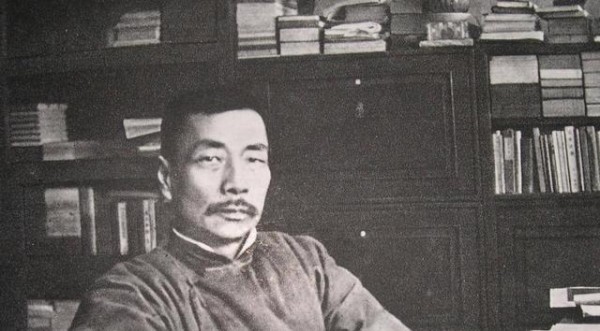

"那鲁迅先生呢?我记得课本上说他生活很艰苦。"

"这是个普遍的误解。"老师打开一本陈旧的账本。"看这里,1927年到1936年间,鲁迅先生的月收入达到700多银元,相当于现在的2万多元人民币。

"

鲁迅常说"书比饭重要",这句话背后,是他对文字价值的坚信,也是他能够专注写作的经济基础。

"所以说,民国时期的这些文化人..."学生若有所思。

"对,他们不仅在文化上有重要影响,在经济上也获得了相应的回报。"老师补充道,"他们的收入来源多样:教职、稿费、版税、讲座费等。这些都让他们能够体面地生活,专注于文化创作。

"

北大的教授群体,在当时是真正的社会精英。他们的薪资待遇不亚于高级官员,社会地位也相当显赫。像胡适、陈独秀、李大钊这样的学者,不仅通过学术获得尊重,他们的言论更能影响整个社会的走向。

"那时的出版业也相当繁荣吧?"

"没错。大型出版社给顶尖作者的稿酬相当可观,有些甚至达到千字三十元。这在当时,足以支撑一个体面的生活。

"

课堂上响起了下课铃声。老师做出"民国时期的知识分子,通过自己的才学和努力,在动荡的年代获得了相当的经济地位。这不仅体现了个人的成就,更反映了那个时代对知识的尊重。

"

"这些文化人的成功,证明了一个道理:知识不仅能改变命运,还能创造财富。他们既是思想的传播者,也是社会变革的推动者。他们的经济独立,让他们能够更好地承担起这个责任。

"

在那个波澜壮阔的年代,知识分子并非都是清贫的代名词。他们通过自己的才智和勤奋,获得了体面的生活,也推动了社会的进步。这段历史告诉我们:知识的价值,不仅体现在精神层面,也能转化为实实在在的经济回报。

而这种经济基础,恰恰为文化的传承与发展提供了重要保障。

举报/反馈

网址:胡适、梁启超、鲁迅,那些年阔绰的知识分子,真实生活是怎样的? https://klqsh.com/news/view/220791

相关内容

生活中的鲁迅:很幽默,爱给人取外号鲁迅《幸福的家庭》:理想很丰满,现实很骨感

重读《孔乙己》:与鲁迅先生对话,那些埋藏至深的时代印记

读鲁迅作品②│真识路么

水浒传中,有5个绰号让人看不懂,一般人根本不知道是什么意思

鲁迅何以成为鲁迅?他们在首都图书馆共话“经典的炼成”

鲁迅《幸福的家庭》原文及读后感

鲁迅一生是诗

才能是如何炼成的:胡适先生讲了一个成才的故事

趣味生活:梁启超的快乐哲学