解读经典《高效能人士的七个习惯》(中)

《高效能人士的七个习惯》- 时间管理的经典读物 #生活常识# #时间管理建议# #时间管理书籍#

关于提高个人效能的方法,我总结出一句话:左脑进行管理、右脑进行领导。

——史蒂芬.柯维

习惯三:要事第一

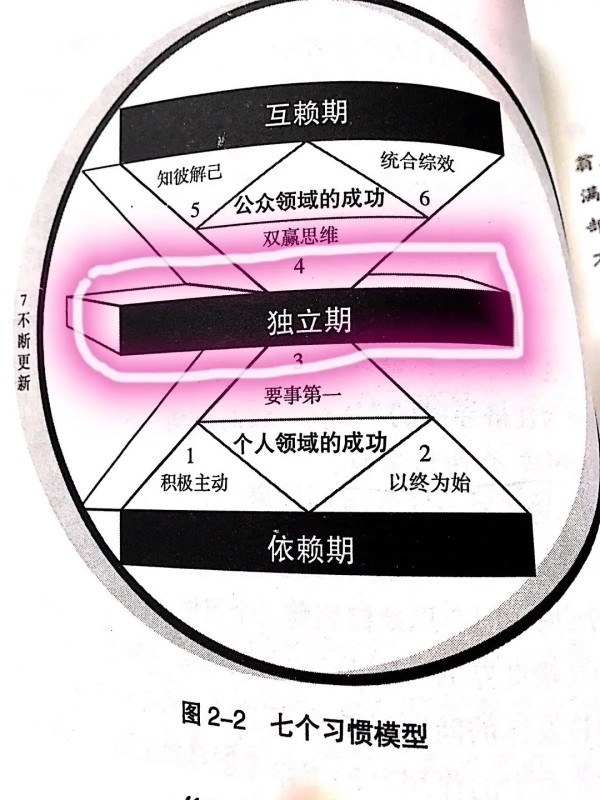

习惯一告诉你:你是创造者,你掌控自己的人生。

习惯二是关于第一次创造或智力上的创造的习惯(其实就是指好的想法或原则)

习惯三是关于第二次创造或智力上的创造的习惯(其实就是好的想法/原则如何辅助实践)

我们都知道,想和做,是完全不一样的。

经常有人在朋友圈感叹:我今年写的计划与目标,与明年的计划和目标,不过就是复制粘贴的距离。

我们经常看到很多感人的事例,无数次证明:人的意志是十分神奇的,总是能战胜命运。然而这个定律一到自己身上就不灵了,始终无法攻克自己的“懒癌”。这是为什么呢?

答:独立意志!

或许很多人对于这四个字的理解,仅存于书面意义。我也知道啊,独立意志,不就是要独立,要有意志力嘛,打鸡血的时候我是很有斗志的,不过我绝大部分是面临着沉甸甸的生活,生活是容易让我分神,走神的,在生活的暴击之下,我又成功避开了所有好的选择。

所以,柯维在这里有一句话,我们必须要细细品味,细细琢磨:独立意志是有效管理的先决条件。自我管理的实质就是自律和条理,是对计划的实施。

独立意志是高效人士的基础素养,是”想“的底色,而自律——是”想“到”做“的最彻底的浸润。

没有自律,一切都是瞎扯淡。先有自律,再有条理。

这里强调独立意志,强调自律,就是——愿为自己所不愿为之事,特定时刻始终坚持自己的既定“核心区”(习惯二-以终为始),不屈服于一时的冲动和欲望。

【新一代的时间管理论】

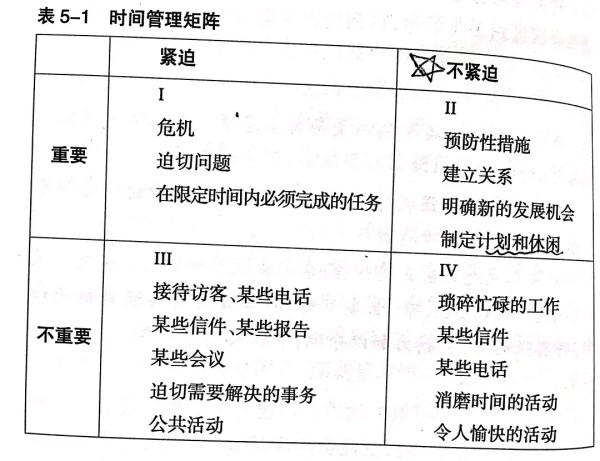

之前的时间管理理论侧重于行事历、日程、四象限的管理,新一代的时间管理论则强调个人管理,重心放在维持产出和产能的平衡上。

如何做?

我们还是先回到最普遍的时间管理矩阵当中,先分析时间与事务的关系,再想对策。

摘自书籍《高效能人士的七个习惯》

管理学大师德鲁克的观点,高效能人士的脑子里装的不是问题,而是机会。他们不会在各种各样的问题上浪费时间和精力,他们的思维定式是预防性的,总是能够防患于未然。他们能否平衡产出和产能的关系,将时间和精力集中在重要但是并不紧迫的事务上,即——第二类事务。——柯维《七个习惯》书摘。

我有留意到,第二类事务中”制定计划和休闲”——“休闲”,看出来这确实是一个有灵魂的人所应该做的,我们的生活不应该只有无趣的排程、日历、下一项。

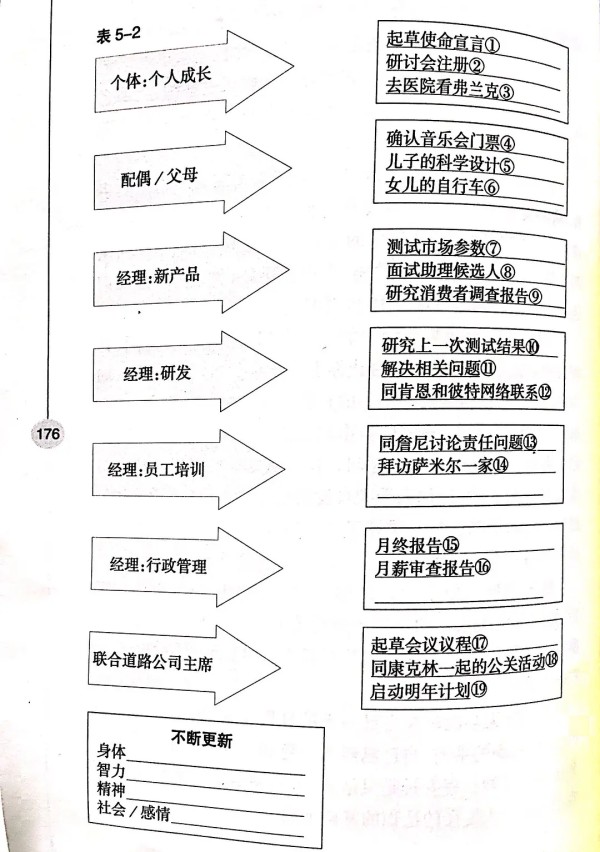

个人管理四步骤——确认角色、选择目标、安排进度、每日调整,最终付诸实践。

确认角色-这是区别于之前以日历、排程为中心的时间管理方法最关键的第一步。我是独特的”我“,你可以先写下自己在家庭中的角色:丈夫或妻子、父亲或母亲等;再写下工作中的角色,列举自己想要持续投入时间和精力去做的一些事情。只要考虑自己下一周的角色和任务,记下这七天时间里需要专注的领域即可。

选择目标-”任务“栏里,填入你最想做的一两件要事。这些目标中一定要有几个第二类事务。

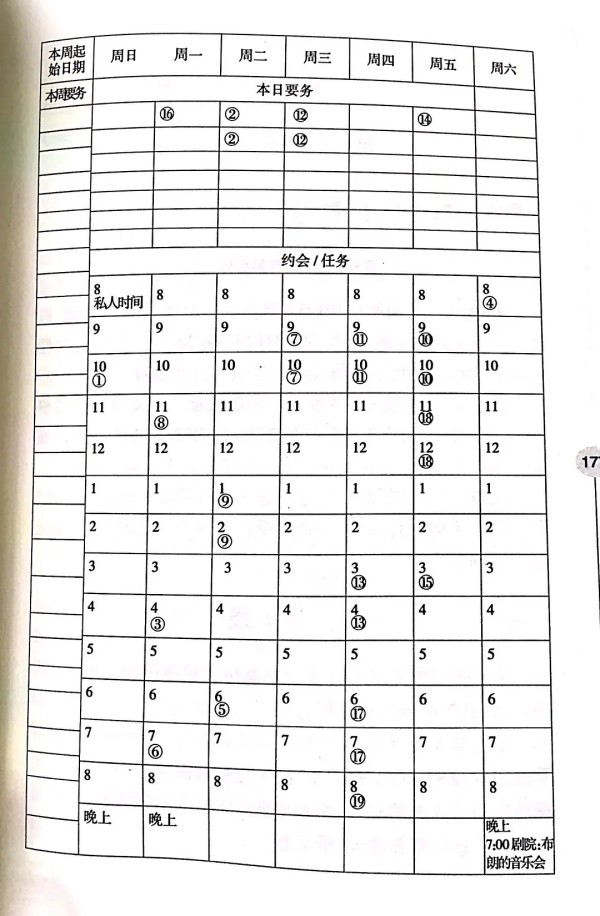

安排进度-就是将目标分配到每周每天的时间里面。

每日调整-因为你昨天的前三步可能不是绝对准确的,或者你角色重心变换了,你当然需要每天检视一下,并及时做出安排调整。

典型案例-如下图(戴维先生的个人管理)

表5-2——第一步 &第二步

摘自书籍《高效能人士的七个习惯》

下表——第三步

摘自书籍《高效能人士的七个习惯》

最后,柯维还专门用了一个篇章来介绍 时间管理的一个秘诀——授权。

指令型授权——去做那个,去做这个,做完告诉我;

责任型授权——把责任分配给其他成员(注意是责任,不是任务),给责任人自由,允许自行选择做事的具体方法,并为最终额记过负责。

要做好责任型授权,结合书中的内容,我总结为必须有三个方面,面面俱到(缺了一面,都不是很好的授权)

为便于大家理解,我引用一个小案例——女儿总是把自己的桌椅胡乱摆放,桌面杂物堆砌。我为了节约给她收拾的时间,这个整理的任务绝对应该授权给她。

我把女儿喊到面前,开始说:女儿,现在这套桌椅是你的写字桌椅,完全属于你哦。你可以自己设计打扮自己的桌椅呢。女儿很兴奋。

接下来,

假设以下三个方面有一个面我没有做到,就会存在一些麻烦。

1.困难是有的,但成果是更多的——“可能你会忘记或不知道怎么管理自己的桌椅,我希望你能主动思考,让桌椅摆放整齐、桌面更加简洁美丽。”

2.资源是有的,但责任最终归你的——“你可以问问家里的人怎么管理呢,甚至做一个清洁计划,同时你是主要看管人哦”。

3.做得好,有奖,奖是什么?做得不好,有罚,罚是什么?——“我们设立一个奖励基金,如果你持续一个月管理的很好,就可以拥有一个100元的激励。做得不够好的话,那我们要做一个彻底的反思了,我们一起好好谈一谈。”(心理学角度来讲,尽量采用正强化、负惩罚)。

责任型授权的基础是信任。信任是一种能力水平。我个人认为,给别人以信任,与信任别人,都是一位高效能人士应该提升的能力,而这些——全部来源于你是否坚持以原则为中心,来为人处事。

没有信任就谈不上友谊,没有诚实也就谈不上信任。——塞缪尔.约翰逊(英)辞典编撰家兼作家

【人际关系的本质】

谈到人际关系,我们首先要接受的肯定是:每个人都生活在群体的互赖关系中。有人说,我喜欢享受孤独,那对于“人际关系”就没有什么好探讨的。所以,我们的先前假定应该是:我希望怎么样改善自己的人际关系?

书中给出一个很重要的观念——“良好人际关系的基础是自制与自知之明。了解自我才懂得分寸。”(书)

人际关系中的分寸感是最难掌握的,在《奇葩说》有一期谈论的辩题是:不给别人添麻烦,算不算一种品德?

首先,“麻烦”的分寸感就是非常难以掌握的。

而罗振宇有一段自己的见解:

第一个瞬间发生在莎士比亚戏剧哈姆雷特里,一个父亲在送他的孩子远行的时候说了一句话:不要借钱给别人,也不要找别人借钱。这是一个父亲对孩子的嘱托。

还有一个瞬间是27年前我上大学,我的父亲最后对我说的一句话:爹妈再也帮不了你了,十几岁你自己一个人闯江湖去,学会四个字——学会求助。

27年后,我觉得我的父亲,比哈姆雷特那部戏里的父亲又睿智聪明伟大。

适度的“求助”是一种协作,而协作的人际关系,需要你本身更加独立与自制,才能在”麻烦“的均衡中获得分寸感。

【情感账户】——柯维提出了一个非常重要的概念

“情感账户里储蓄的是人际关系中不可或缺的信任,是人与人相处时的那份安全感。

越是持久的关系,越需要不断的储蓄。”(书)

最常见的是夫妻关系,父母与子女关系,很多人认为家人是最不需要花心思的,因为家是“港湾”,是我可以刨切虚伪,啃食真实的最佳场所,我想怎么样就怎么样。

这个想法非常之庸俗,甚至自毁。

一个孩子会想着玩耍,获得玩具与满足,ta会说“爸爸很喜欢吃鱼头的”(因为鱼身都给ta吃了)

一个大人会想着自己定义的成功,获得自足,ta也会说“小孩吃喝玩乐就够了,不需要多少陪伴的”。

ta还会说“妻子总喜欢念叨抱怨,她就是这样子的。”

这个大人,与孩子,有什么区别??

【一对一的人际关系】

为一个人完全奉献自己,胜过为拯救全世界而拼命。——哈马舍尔德(前联合国秘书长)

当看到这一句的时候,我深深的感受到了那种饱满的自洽,与深厚的人格修养。

“我认为此话的涵义是,一个人尽管在“外务”上多么了不起,却不见得能与妻子儿女或者同事相处融洽。因为为群体服务,远不及建立私人关系需要更多人格修养。“(书)

我们经常看到很多“成功人士”。我们觉得只要TA对于某个领域做出了杰出贡献,他就是牛人 。

然而牛人也有垂老的一天。

很多人在广泛定义的成功学中,极尽追求钱财,名声,与自己认定的“价值观”。在最终垂老之际,试想TA最希望此时身边围绕的是谁,说着什么样的话语?

这又回到了书中的习惯二——以终为始。以原则为中心,是源自内心的最深刻的道德良知(与中国明代的哲学家王阳明的”致良知“竟然非常契合,我们每个人是有良知之心的,只要致良知,任何事情都有解决方向)。

牢记情感账户这个概念,用“契机”来理解与ta人、最重要的家人之间的交流,而不是用“问题”来厌恶抱怨。我们即将发动习惯四的引擎,来一次真正的“互赖”之旅。(独立期-完结)。

(未完待续)

网址:解读经典《高效能人士的七个习惯》(中) https://klqsh.com/news/view/232890

相关内容

解读经典《高效能人士的七个习惯》(上)高效能人士的七个习惯(经典必读)

高效能人士的七个习惯分享与解读.docx

《高效能人士的七个习惯》深度解读与感悟

《高效能人士的七个习惯》的解读

探索成功学经典《高效能人士的七个习惯》

高效能人士的七个习惯(经典必读).docx 免费在线阅读

《高效能人士的七个习惯》精华解读

《高效能人士的七个习惯》精髓解读

《高效能人士的七个习惯》深度解读