生活的艺术

艺术生活:艺术摄影捕捉生活瞬间的艺术 #生活乐趣# #生活艺术# #艺术生活# #艺术生活指南#

《生活的艺术》共分为十四章,主要论述了两个方面的问题。第一个方面的问题是关于人性与人生哲学的。从第一章到第七章,再加第十三章,都是围绕这个问题而展开。第一章,醒觉。探讨了中国人闲适的人生观与西方人的物质观的差异。第二章,关于人类的观念。比较分析了传统的基督教观念,希腊的异教徒观念和中国人的道教、孔教的观念。第三章,我们的动物性遗产。用生物学的观点阐明了人的本质。第四章,论近人情。论述了放浪者的四种特质往往能造成人类的尊严。这四种特质是:一种嬉戏的好奇心,一种梦想的能力,一种纠正这些梦想的幽默感,一种在行为上任性的、不可测度的质素。第五章,谁最会享受人生。论述了最会享受人生的五个中国古人:庄子、孟子、老子、子思、陶渊明。第六章,生命的享受。论述了人类的快乐与感觉、心灵及唯物主义的联系。第七章,悠闲的重要。比较分析了作为伟大的劳碌者的美国人和作为伟大的悠闲者的中国人在民族性格上的差异以及互补的重要性。第十三章,与上帝的关系。探讨了人与上帝的关系。第十四章,思想的艺术。论述了思想的艺术是近情的艺术的必要性。

第二个方面的问题是关于享受人生的方法的。从第八章到第十二章,作者论述了5种享受人生的方法。第八章,家庭之乐。论述了有夫妻父母、能乐享余年的家庭之乐。第九章,生活的享受。论述了包括睡、坐、说、吃、穿、住等方面的生活享受。第十章,享受大自然。论述了由石、树、花等构成的大自然是宏大的乐园。第十一章,旅行的享受。论述了真正的旅行应该是一种放浪者的旅行。第十二章,文化的享受。论述了文化的享受与鉴别力、个性、思想、乐趣与创见的关系。 [1]

自序

第一章 醒觉

一、人生之研究

二、一个准科学公式

三、以放浪者为理想的人

第二章 关于人类的观念

一、基督徒、希腊人、中国人

二、与尘世结不解缘

三、灵与肉

四、一个生物学的观念

五、诗样的人生

第三章 我们的动物性遗产

一、猴子的故事

二、猴子般的形象

三、论不免一死

四、论肚子

五、论强壮的肌肉

六、论灵心

第四章 论近人情

一、论人类的尊严

二、近乎戏弄的好奇:人类文明的勃兴

三、论梦想

四、论幽默感

五、论任性与不可捉摸

六、个人主义

第五章 谁最会享受人生

一、发现自己:庄子

二、情智勇:孟子

三、玩世、愚纯、潜隐:老子

四、“中庸哲学”:子思

五、爱好人生者:陶渊明

第六章 生命的享受

一、快乐问题

二、人类的快乐属于感觉

三、金圣叹之不亦快哉三十三则

四、对唯物主义的误解

五、心灵的欢乐怎样?

第七章 悠闲的重要

一、人类是唯一在工作的动物

二、中国的悠困理论

三、悠困生活的崇尚

四、尘世是唯一的天堂

五、运气是什么

六、美国三大恶习

第八章 家庭之乐

一、趋近生物观念

二、独身主义——文明的畸形产物

三、性的吸引

四、中国式家庭理想

五、乐享余年

第九章 生活的享受

一、安卧眠床

二、坐在椅中

三、谈话

四、茶和交友

五、淡巴菇和香

六、酒令

七、食品和药物

八、几件奇特的西俗

九、西装的不合人性

十、房屋和内部布置

第十章 享受大自然

一、乐园已经丧失了吗

二、论宏大

三、两个中国女子

四、论石与树

五、论花和折枝花

六、袁中郎的瓶花

七、张潮的警句

第十一章 旅行的享受

一、论游览

二、《冥寥子游》

第十二章 文化的享受

一、智识上的鉴别力

二、以艺术为游戏和个性

三、读书的艺术

四、写作的艺术

第十三章 与上帝的关系

一、宗教的恢复

二、我为什么是一个异教徒

第十四章 思想的艺术

一、合于人情的思想之必要

二、回向常识

三、近情

注释索引 [3]

写作背景

林语堂旅美目的,是为了专心写作,向西方宣扬中华民族文化。他于1937年,应出版商华尔希约请,编写出版了《生活的艺术》一书。林语堂是为了将中国的传统生活艺术和人生哲学介绍给西方读者而写作此书的。

林语堂之所以能写成这部书,跟他向来关注人生问题和热爱生活有关。正如他说的,他喜欢“直接拿人生当作课本”,并经常爱读中国古代文化中有关人生哲学和生活艺术的著述。而且,他把大量的这类书籍带到美国。除《论语》《老子》《庄子》这些儒道经典著作之外,还有陈眉公的《宝颜堂秘笈》,王均卿的《说库》,开明版《廿五史》,以及《文致》《苏长公小品》《苏长公外纪》《和陶合笺》《群芳清玩》《小窗幽记》《幽梦影》等等。因而,他写起来便能得心应手,挥洒自如。 [4]

写作过程

林语堂从1937年3月初开笔,至5月初便写了二百六十页。可是,一夜在床上作起序来,乃觉今是昨非,将全稿全部毁去。因原来以为全书须冠以西方现代物质文化之批评,而越讲越深,又多辩论,致使手稿“文调全非”。于是,他从5月3日起重新写起,至7月底写成全部书稿。在这三个月里,他每天早睡早起,夜眠必足,翌晨便开始写作,一面抽烟,一面饮茗,口中念出一句一句一段一段文章,叫书记打出初稿。 [4]

《生活的艺术》教人们怎样艺术地生活,怎样让生活成为一种艺术。要树立一种人生观,人生的目的是什么,人应该怎样度过一生。林语堂从中国古代的诗人和学者们那里得到启迪,他认为中国人有一种智慧而快乐的生活哲学,这样一种来源于中国人的民族特性―伟大的现实主义,不充分的理想主义,大量的幽默感,以及对人生和自然的高度诗意敏感性。

在这样一种文化和哲学背景下,它所产生的最高理想人物,是一个对人生有一种建立在明澈的悟性上的达观主义者。这种达观使人宽宏地接受现实的不完美,带着轻微的讥讽看待人生,但并不因此厌世。这种达观使人抛开功名利禄,乐天知命地生活。这种达观也产生了自由意识、放荡不羁的爱好、傲骨和漠然的态度。一个人有这种自由的意识,即淡漠的态度,才能深切热烈地享受快乐的人生。

要学会享受人生,必须根除西方基督教的观念。这种观念认为人有“原罪”,因此人在此世的行为必以“赎罪”为主,一切肉体的享乐即使不是罪恶的,至少也是不必要的。只有这样才能赢得心灵的净化,最后上升到天堂。林语堂则问:你怎么知道天堂里有什么呢?牺牲此世的幸福,为的是一个不知何物的天堂,这有什么必要呢?这个尘世就是人们唯一的天堂。

要学会享受人生,必须懂得一个道理,人们的心灵和肉体是不可分割的。人类的一切快乐其实都依赖于其感官系统,也就是说,人们的快乐来源于肉体,即使是心灵的享受也得以种种感官的经验为基础,不存在完全脱离肉体的精神之乐。人们不应该贬低身体,而应该尽量让各种感官都享受到无穷的快乐。

要学会享受人生,更不能被现代西方重效率、重忙碌的工作生活方式所拘束。这种生活方式与人生的快乐是完全背道而驰的。人生的快乐最需要的是充分的闲暇,而并非大量的金钱。

林语堂在讲述了怎样达到快乐人生的一番理论之后,转入了实际生活艺术的讲解和评论。安睡卧床对人的肉体和心灵有什么意义;坐在舒服的椅子上的哲学和智慧;优美的谈话是怎样一种愉快;烟、酒、茶又会带给人怎样的享受;中国的药物其实竟是美味的食物;大自然具有奇妙的魅力;读书则是与另一时间空间的友人神交……对于读者,这一部分的内容是有趣味的。 [2]

《生活的艺术》出版后,立即被美国“每月读书会”选为1937年12月特别推荐的书。1938年占据美国畅销书排行榜榜首达52周。此后,该书接连不断地再版,在美国先后重印到四十版以上,并被译成十几种文字,英、法、德、意、丹麦、瑞典、西班牙、葡萄牙、荷兰等国的版本,都受到读者欢迎。该书产生了世界性的广泛影响。由此奠定了林语堂在国际文坛上的地位。 [1] [4]

《生活的艺术》脱稿后,于1937年由雷诺和希师阁(Reynal & Hitcock)公司在美国首次出版。但在书额上注明“庄台书籍”(A Jonn Day Book),表明由庄台公司负责编辑的。 [4]

把许多历史悠久的哲学思想滤清,配以现代的香料,他根据个人的独特的创见,用机智、明快、流利动人的文笔写出一部有骨子、有思想的著作。作者在书中讨论到许多问题,见解卓越,学识渊博,对中西方思想有深刻的理解。——美国作家凯瑟琳·伍兹发表于《纽约时报》书评副刊的评论 [4]

读完这部书之后,令我跑到唐人街,遇见一个中国人便向他深鞠躬。——美国书评家Peter Prescott发表于《纽约时报》的评论 [4]

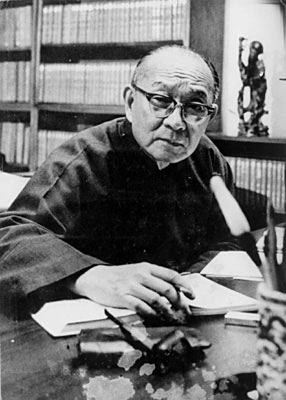

林语堂

林语堂

林语堂(1895年10月10日—1976年3月26日),福建龙溪(今漳州)人,原名和乐,后改玉堂,又改语堂,中国现代著名作家、学者、翻译家、语言学家,新道家代表人物。早年留学美国、德国,获哈佛大学文学硕士,莱比锡大学语言学博士。回国后在清华大学、北京大学、厦门大学任教。1945年赴新加坡筹建南洋大学,任校长。曾任联合国教科文组织美术与文学主任、国际笔会副会长等职。林语堂于1940年和1950年先后两度获得诺贝尔文学奖提名。曾创办《论语》《人间世》《宇宙风》等刊物,作品有《京华烟云》《啼笑皆非》《人生的盛宴》《生活的艺术》《苏东坡传》以及译著《东坡诗文选》《浮生六记》等。1966年定居台湾,1967年受聘为香港中文大学研究教授,主持编撰《林语堂当代汉英词典》。1976年在香港逝世,享年80岁。 [5-7]

网址:生活的艺术 https://klqsh.com/news/view/49068

相关内容

手帐生活记录的艺术让艺术走进生活 陈家泠艺术迎春展开幕

手账本:不仅仅是记录,更是生活的艺术

陈升栋:在艺术与生活中,书写自洽与从容的人生哲学

艺术与生活:从家务清单看日常之美

荣获国际艺术金奖的艺术家——唐先德先生

手帐创作:记录生活,打造艺术作品

手账的魅力:记录生活、规划时间与艺术创作

痛失巨匠!知名艺术史学者、艺术评论家陈履生辞世

“潘玉良艺术展”开展 呈现传奇女画家艺术人生