孔子一生三次问道老子,第三次得道!儒家和道家究竟谁高谁低?

发布时间:2025-10-08 14:42

太极拳融合了儒、道、佛三家思想 #生活知识# #生活哲学# #传统文化哲学#

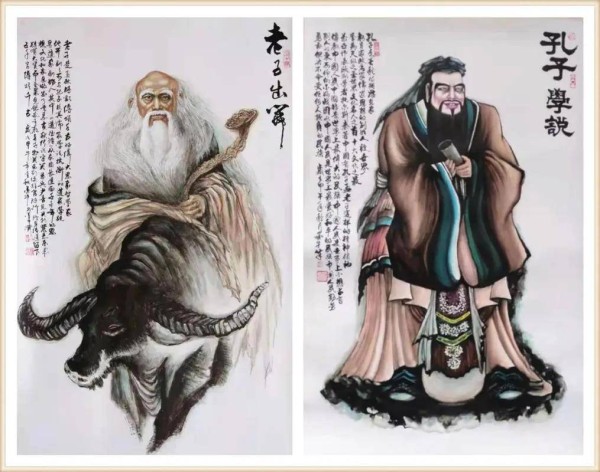

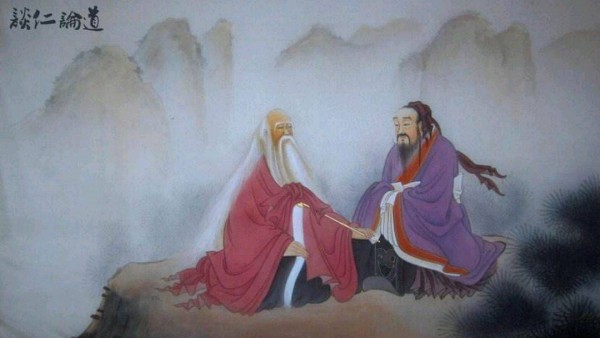

孔子和老子是同时代的人,且两人之间有着某种师徒关系。孔子曾三次向老子请教。然而,这并不意味着孔子就比老子差,因为“青出于蓝而胜于蓝”,这句古话表明,师徒关系并不能简单地决定谁高谁低。我们可以通过分析孔子三次求教老子的具体内容来理解两者的关系。 首先,老子比孔子大约20岁。孔子活了72岁,而老子则活到了101岁。老子不仅年龄上是孔子的长辈,而且在思想上也早于孔子“得道”。孔子三次向老子请教,正是基于老子在道理上的深厚造诣。 第一次求教:礼的争论 孔子第一次向老子请教时,只有17岁,而老子已37岁。当时的孔子很迷茫,因为他看到周朝的礼乐制度已经衰败,百姓困苦。他急切地想要找到一位像“白胡子老爷爷”那样的人,寻求指点。

孔子和老子两人的思想,虽然表面上看似对立,但实际上都在追求一种理想的社会秩序。孔子主张通过有为的努力来实现社会的秩序和道德,而老子则主张通过无为的方式让人顺应自然,达到和谐。两者的学说,虽然方式不同,但最终的目标是相同的。孔子讲的是“有”,老子讲的是“虚”,但两者的智慧各有千秋,不应简单地分高低。 从这三次对话来看,老子的“道”无疑高于孔子的“仁义”,但孔子的儒家思想却更容易被大众理解和接受。因此,尽管老子的思想更高深,但孔子却成为了流传千古的伟大人物。这也许是因为儒家思想更适合大多数人,而道家思想则要求极高的智慧和天赋。 最终,无论是孔子还是老子,都在中国哲学史上占据了极其重要的地位,他们的学说至今仍影响着世界。

网址:孔子一生三次问道老子,第三次得道!儒家和道家究竟谁高谁低? https://klqsh.com/news/view/269420

相关内容

人生终极三问:我是谁?我来自哪?我要去哪?儒、释、道各有答案儒说|“制造”孔子

儒道人生哲学

《儒林外史》里的儒道互补

老婆搞不定,孔子的大道何以搞定天下?临死前孔子:我又想了一招

原创此人名气比孔子大,学生比孔子多,孔子得权后立马把他诛杀了

汉武帝:谁说我“罢黜百家”了?儒家的仇敌,我就“爱不释手”

“快乐核心理念”及“儒释道”国学解读

史上最厉害的老师,比孔子还厉害,但弟子几乎无一善终!

儒家、佛家、道家的人生哲学